FRAGMENTOS PARA UM DISCURSO (X)

SOBRE A POESIA

João de Almeida Santos

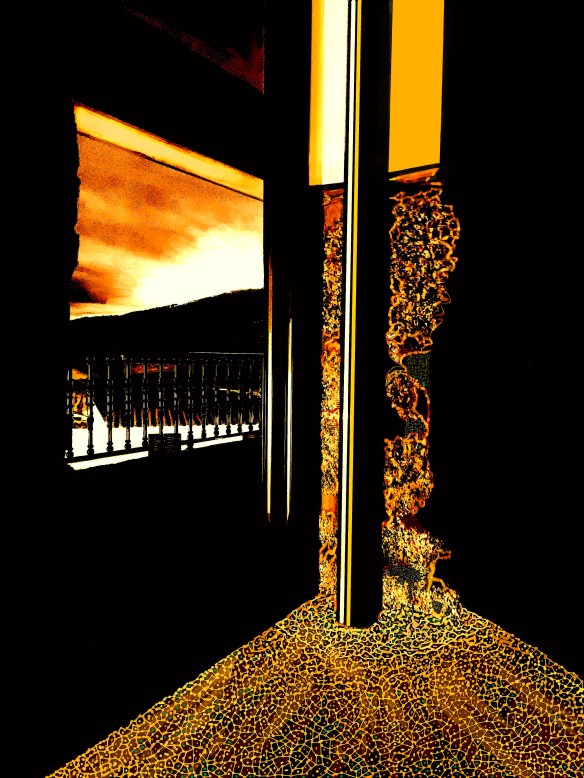

“Fantasia”. JAS. 04-2024

O NOME DA MUSA

ALGUÉM, UM DIA, PERGUNTOU AO POETA quem era a sua musa inspiradora. Sim, dizia-lhe a interlocutora, há sempre – tal como em Dante Alighieri havia Beatrice – uma musa, um nome. Também em ti, poeta, há uma musa e um nome? Uma Beatrice? O poeta respondeu que sim, que há sempre a visita de uma musa que desperta a pulsão poética, ficando o escolhido marcado para cumprir o poético destino: a subida permanente ao Monte Parnaso. O amor e o castigo. O castigo de Sísifo. E mais disse. Disse que a sua musa era Erato, a da poesia lírica, um nome que contém mil nomes como véu translúcido que nunca deixa ver com nitidez a silhueta ou o perfil de cada nome. Neste nome cabem outros nomes. Mas a da poesia é uma linguagem em código. Para iniciados. E há até um oráculo lá no alto, o lugar que ele tem de visitar incessantemente por determinação da deusa e da musa. Mas, sim, respondeu – há sempre uma Beatrice. No caso deste poeta também haverá, mas não ouso perguntar-lhe, pois ele responderia que o poeta é um eterno fingidor, finge que sente o que talvez sinta e não revela por quem sente aquilo que finge sentir. Não o faz como exibição frívola de virtuosismo técnico ou como farsa: fá-lo porque tem de o fazer para se redimir e sobreviver. Porque é esse o seu mundo, de onde nunca poderá sair.

A RUA E O SONHO

As ruas e as janelas aparecem muitas vezes associadas a sonhos. E a poemas baseados em sonhos. Como se sonhar fosse estar à janela a ver passar estranhos transeuntes. E como se os poetas se encontrassem sempre à janela a ver-se passar com eles a seu lado, instigados pela musa. Sempre as tão cantadas janelas, na poesia, no teatro, no cinema, na pintura… No caso do poema que inspira estas reflexões (“Um Sonho na Aldeia”, 21.04.2024), a janela do sonho. A que se abre sobre o fantástico, sobre o mistério, sobre o abismo da simbologia mais enigmática. Ver, num poema, o mundo através dos rendilhados ou dos bordados do sonho, feitos pelas musas. Ver o mundo com os cortinados oníricos da janela em primeiro plano. Onde o real se confunde com a fantasia do sonhador duas vezes: no sonho e no poema. Musas, fantasmas e poetas. Só que o poema lhe acrescenta beleza, sentido, coerência, harmonia e melodia, sem deixar de ser enigmático por as palavras nunca o deixarem ver com nitidez, mas induzirem, isso sim, sensações reais na partilha. Curtas histórias contadas pelos poetas, mas como revelações em carne viva, dor em palavras, sentimentos em forma verbal. Os poetas não estão ali para falar do mundo, mas sim para o sofrer com palavras e assim o partilhar. Isso mesmo. Amantes que passam, lado a lado, sem se olharem, sem falarem, apenas se pressentindo, sentindo a presença um do outro, mas sem ousarem dar forma a esse (des)encontro. Como “estranhos em solidão”. Nada mais. Algo que, afinal, também acontece na realidade, não só no sonho do poema: fingirem, ambos, que não se apercebem da presença do outro, apesar de todos os seus sentidos estarem a registar intensamente o que se passa ali mesmo a seu lado. A notícia deste (des)encontro aconteceu num sonho que foi relatado ao poeta por si próprio, ou seja, por quem o teve, esse sonho. E o que é interessante é que esse sonho o levou não só ao passado recente, mas também ao passado remoto. Tempos que o poeta consegue ligar ao relatar poeticamente o sonho. Maravilhas do sonho… e da poesia. Talvez sejam sonhos tão vivazes que se tenham prolongado dia afora, já com o poeta acordado e estremecido, em sobressalto. E, por isso mesmo, talvez ele tenha sentido necessidade de contar esse (des)encontro num poema, para se libertar, com palavras e melodia, do que sentira intensamente nesse sonho: desencanto, impotência e melancolia. Creio que é isto. Mas não sei. A resposta só poderá ser dada por outro poema. Mas para que isso aconteça tem de haver novo sonho. Que não é programável. Como o sentimento poético.

O POETA E OS SEGREDOS

Os poetas estão cheios de segredos, que revelam… sem os desvelar. O véu mantém-se sempre sobre tudo o que dizem. Dizem o essencial e escondem a fonte, a referência, a origem, a raiz. Ainda que aludam a elas. Os segredos talvez sejam a parte essencial da sua identidade. Não há poesia que não esteja coberta por uma espécie de véu que apenas deixa ver tenuemente as sombras a que o discurso alude. A poesia é como os sonhos. É mais importante dizê-la e senti-la do que compreendê-la, do que conhecer as motivações que lhe deram origem ou os seus referentes. Claro, tem sempre de ser interpretada, mas nunca pode ser totalmente decifrada, embora possa ser totalmente sentida e revivida. Porque é altamente performativa. Mas que há sonho, lá isso há. Que há referentes, lá isso também há. Mas que eles tenham sido decisivos para iniciar a viagem não torna necessária a sua identificação. Esta é intrinsecamente uma linguagem semântica e referencialmente codificada. Até porque as “histórias” estão conservadas “na penumbra da memória” para não se derreterem, como a neve, quando o sol irrompe. Se irromper. Continuam lá aninhadas e protegidas. Eu acho mesmo que a vida de poeta se passa uma boa parte do tempo precisamente na penumbra. Se se expuser arrisca-se a perder a sua própria condição. Arrisca-se a não ser levado a sério. É por isso que nas pinturas muitas vezes sinto necessidade de dar um pouco mais de cor à convergência sinestésica da pintura com a poesia. Para avivar um pouco essa sua aparência “anémica”. Para dar mais vida e luz à “placidez” e “suavidade de um sonho que se processa entre a fantasia e a vida”, para usar as palavras de um Amigo que comentou o poema aqui em referência. Sim, nos sonhos há penumbra e, por isso, quando os trazemos à consciência poética, em registo sinestésico, é bom dar-lhes um pouco mais de luz e de cor, embora não em excesso, para que se conservem. E como o poeta cultiva a sinestesia pode sempre fazê-lo. E fez. Até para ver se a musa “insinuante, cativante e bela” se pode rever melhor na rua por onde oniricamente andou, em cumplicidade poética, com o sonhador e talvez mesmo amante impossível. Com o poeta, em suma. “Ecco”, diria um poeta italiano. A verdade é que o poeta, na sua impossibilidade congénita, nunca desiste de tentar seduzir. É o seu karma.

A SOLIDÃO DO POETA

O poeta é também um ser solitário e só em solidão pode poetar. Ele está só porque se perdeu e a realidade o mandou para aí, lhe disse que teria de se reencontrar e que o ponto de reencontro só poderia ser o da solidão, sem ruído à volta, onde só pode ser interpelado pela sua voz interior. A verdade é que os poetas perdem-se sempre. Não se ajeitam com a realidade. Ou a realidade com eles. A poesia é, sim, um reencontro do poeta consigo próprio, mediado e estimulado por relações e circunstâncias que tocaram a sua sensibilidade e que ficaram registadas na sua memória com uma intensidade especial. Mas exige solidão, tempo de meditação e alguma distância emocional, ainda que a emoção fervilhe na sua memória, em particular na memória afectiva. Só então se pode activar a “maquinaria” poética. Podemos compreender melhor o mundo se nos compreendermos a nós próprios, sendo, todavia, certo que a poesia é mais um longo grito de alma do que uma incursão cognitiva no mundo. E a solidão é imprescindível para isso. Pode ouvir melhor o eco do seu grito interior e aperfeiçoar melodicamente a sua própria notação poética, aumentando a sua performatividade. Mas também é verdade que é na solidão que melhor se decanta a experiência vivida e se procede à sua conversão estética. A palavra é mesmo decantar, ou seja, retirar as impurezas e com elas densificar as cores que dão vida ao poema e avivar a palidez congénita que o caracteriza.

ALEPH

Um amigo dizia, a propósito do poema “A Porta” (14.04.2024), que essa porta que o poeta cantava era o seu Aleph, numa referência ao conto do Jorge Luís Borges. E o poeta reconheceu a pertinência da observação: que sim, que era verdade, porque ela era (é) o ponto de contacto entre o começo e o fim, o lugar onde a longa travessia do poeta se condensa e ganha sentido, a identidade que permaneceu nele (pelo menos como ilusão) quando viajava por esse mundo à procura de si próprio. Na porta, assumida poeticamente, há, sim, indícios, registos, marcas de todos os lugares por onde ele andou ou mesmo de todos os lugares do mundo. Porque ela é, sim, o espaço intermédio entre o começo e o fim. Também se poderia dizer que, de algum modo, alude a Siddharta, do Hermann Hesse. Sim, a porta cantada é o Aleph do poeta, com ou sem a loucura de um qualquer Carlos Argentino, mas sempre com a inspiração fixada numa Beatriz.

ETERNO RETORNO

Há quem não conheça e até nem reconheça o retorno às origens, seja às da montanha ou às do mar. Não saiba o que isso é. Partiu e nunca mais voltou. Ficou por lá, num qualquer ponto da viagem. Destino e errância de quem já não voltará a subir o rio até à fonte matricial. Vidas atropeladas pelo acaso. Ou o fascínio irresistível do acaso. Talvez vidas incompletas. Ou vidas que assumiram a incompletude como destino. O fascínio do imprevisto e do desconhecido. Para mim, é felicidade suprema vir beber à fonte essa água gelada e pura na qual me banhei pela primeira vez. Alma e corpo. E por isso eu escolhi, definitivamente, a fonte do Vale Glaciar para marcar o meu regresso. Um autêntico rio a descer, gelado, por essa montanha abaixo, rumo ao Zêzere. É essa a água que me acompanha na viagem. Quando chego e quando parto. Água baptismal. Fria e pura como a montanha que me inspira. A montanha em estado líquido. Bebê-la é como abrir a porta para ver a montanha e ir até ela sem sair do mesmo lugar. Anda sempre comigo, como a porta de granito amarelo, com cristais.

A VIDA É UMA MONTANHA

Todos temos a nossa montanha, é verdade. A vida, ela própria, é uma montanha que temos de subir. Viajar na vida é como ir à montanha. Mas também há vales. Se há montanha há vale. E há trilhos a percorrer, na montanha e no vale e do vale para a montanha. Os trilhos estão mapeados, mas só percorrendo-os os conheceremos. São eles que nos levam à montanha. Uma vez percorridos passam a fazer parte de nós, do nosso tempo de vida, do nosso passado, do nosso património subjectivo. Do nosso mapa interior. Esta é a linguagem que me é mais afim porque nasci nela, na montanha, e nela fui criado. É por isso que regresso sempre ali para me reencontrar e poder repartir com novo alento. Sem a montanha da (minha) vida não haveria poeta.

A MAGIA DO NÚMERO TRÊS

Um Amigo identificou o número três como o núcleo central da minha poesia, a propósito do meu poema “A Janela” ( 11.02.2024). Talvez seja. Três é o número perfeito (e o sete também), pelo que pode ser. O poeta procura sempre a perfeição para seduzir. Três vezes. Enigma: uma janela, uma rua uma silhueta… e uma mulher que viaja em palavras e em melodia com estes três elementos, carregada de afecto, de saudade e de melancolia. No poema “A Janela”. Mas é (creio) o único poema meu em que o sujeito poético é uma mulher. Uma mulher e três elementos em que fixa o seu olhar comprometido. Haverá razão para isso? E será mesmo necessário ler o poema três vezes, como quer o ritual? Talvez, digo eu. Há sempre uma razão para tudo. E também haverá para que, aqui, o sujeito poético seja uma mulher. E mesmo que, aparentemente, para tal não houvesse explicação racional… haveria sempre uma razão. Melhor: uma motivação. Tal como no amor.

A JANELA PARA O INFINITO

A chuva, a neve, gente que passa, um jardim que muda de cor, nuvens sopradas pelo vento, memórias do tempo que flui na nossa imaginação… tudo pode ser visto de uma janela. E da janela é possível voar para o infinito, dar-nos asas e ir mais além do que daquilo que a vida nos pode dar. A janela simboliza a liberdade, a porta e a rua a contingência e as amarras da vida. Numa janela se dá corpo a desejos que a rua não contempla nem permite. O poeta gosta das janelas porque elas representam a liberdade, a possibilidade de voar. Não se ajeita com a vida? Então, põe-se à janela e observa o horizonte infinito. E voa. Mesmo que seja para neverland. Ou, sobretudo, porque pode voar para lá. Para a terra do nunca, esse território onde só poeticamente se pode reconstruir.

SOL NA ALMA E RAÍZES NO CHÃO

Sol na alma e da alma e mar nos olhos e dos olhos – a felicidade. Êxtase e epifania. A felicidade acontece quando as raízes são fortalecidas e rendilhadas (como na Pintura “Luz na Montanha”, para o poema “Chão”) pelo sol e pela água e a árvore da vida enrobustece e se torna frondosa. As raízes são a âncora firme do poeta, em chão firme. Então, tudo é sólido. E as tempestades podem ser enfrentadas com sucesso. Neste chão rendilhado com o cinzel poético e plástico se encontram as raízes que sustentam a existência do poeta e o interpelam esteticamente. Um monólito marca a presença da deusa e a exactidão a que obedece o exercício estético. Talvez neste quadro tenha conseguido a convergência perfeita entre um poema e uma pintura. JAS@04-2024

“Luz na Montanha”. JAS 2021