NOVOS FRAGMENTOS (XXV)

Para um Discurso sobre a Poesia

João de Almeida Santos

A SEDUÇÃO DO COLIBRI

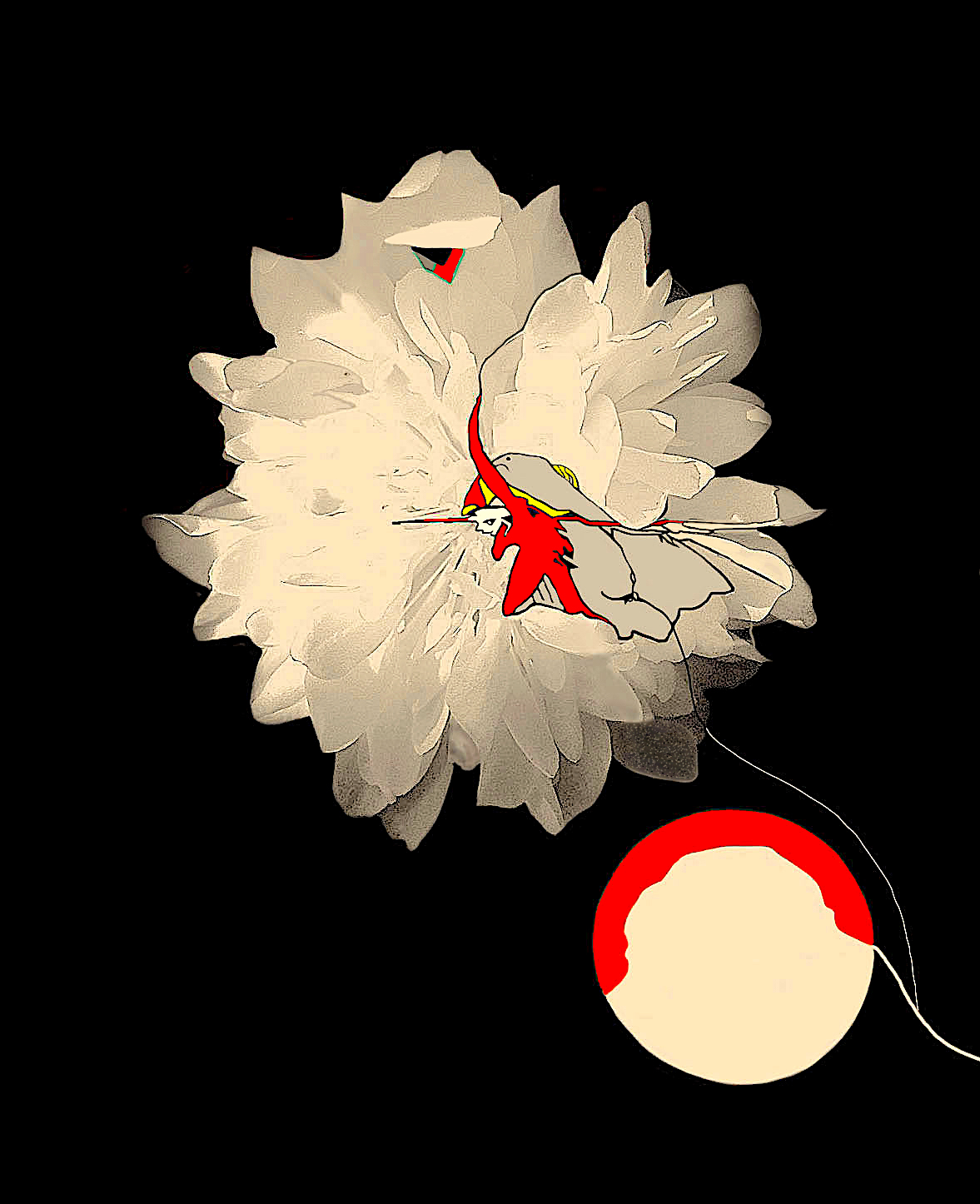

O encontro de um colibri, ou beija-flor, com uma magnólia branca aumenta sempre, na imaginação do poeta, a sua capacidade polinizadora (a referência é ao poema “O Poeta, a Pintora e o Colibri”). Os ingredientes estão lá. É magia pura que o poeta metaboliza para, depois, a expandir em palavras coloridas cenografadas e coreografadas. Como um bailado. E, claro, a presença de uma pintora é fundamental para o cromatismo do poema, para a cenografia. Com ela vêm as cores, os riscos e a luz, que se acrescentam à cenografia e à coreografia construídas pelas palavras. O colibri é mensageiro e tem uma enorme capacidade de polinização das almas, a começar logo pela do poeta. E é por isso que ele anda sempre por ali, pelo jardim encantado. Que precisa de constante polinização. Mas talvez também consiga polinizar a alma da pintora. Tem de conseguir. A um ponto tal que ela tenha de o pintar com as cores que lhe enchem a alma. Pintar também o colibri. Com as razões do coração, como diz o poeta? Não sei, até porque não sei se o coração tem razões. Na verdade, ele é mais pulsão do que razão. A razão aqui confunde-se com pulsão. A pulsão é a única “razão” que se pode conhecer no amor. Anda por aqui este colibri e eu não consigo ficar-lhe indiferente, dirá a pintora, depois do que dele disse o poeta. Por sua vez, na mitologia poética (deste poeta) a magnólia branca ocupa um lugar central, o melhor para atrair o sedutor colibri. Trata-se de um arbusto de transição entre a neve e a primavera. E é com o colibri que praças, rios, vales, montanhas convergem para o jardim e para a magnólia. Como se o mundo voasse com ele para o lugar onde irá nascer um poema que há-de interpelar directamente a pintora e, através dela, todas as almas sensíveis. É verdade, os poetas tendem sempre a concentrar o mundo num só poema. É uma tentação mais forte do que eles. E como não têm limites nem podem ser responsabilizados deixam-se ir. E quanto mais se deixarem ir mais probabilidades têm de oferecer belos poemas à comunidade dos amantes do canto.

POLINIZAR

Quem nos dera que o mundo voasse com o colibri para que as almas sensíveis fossem polinizadas com a beleza da arte. Isso, sim, seria cantar a vida e a beleza e voar para um mundo melhor.

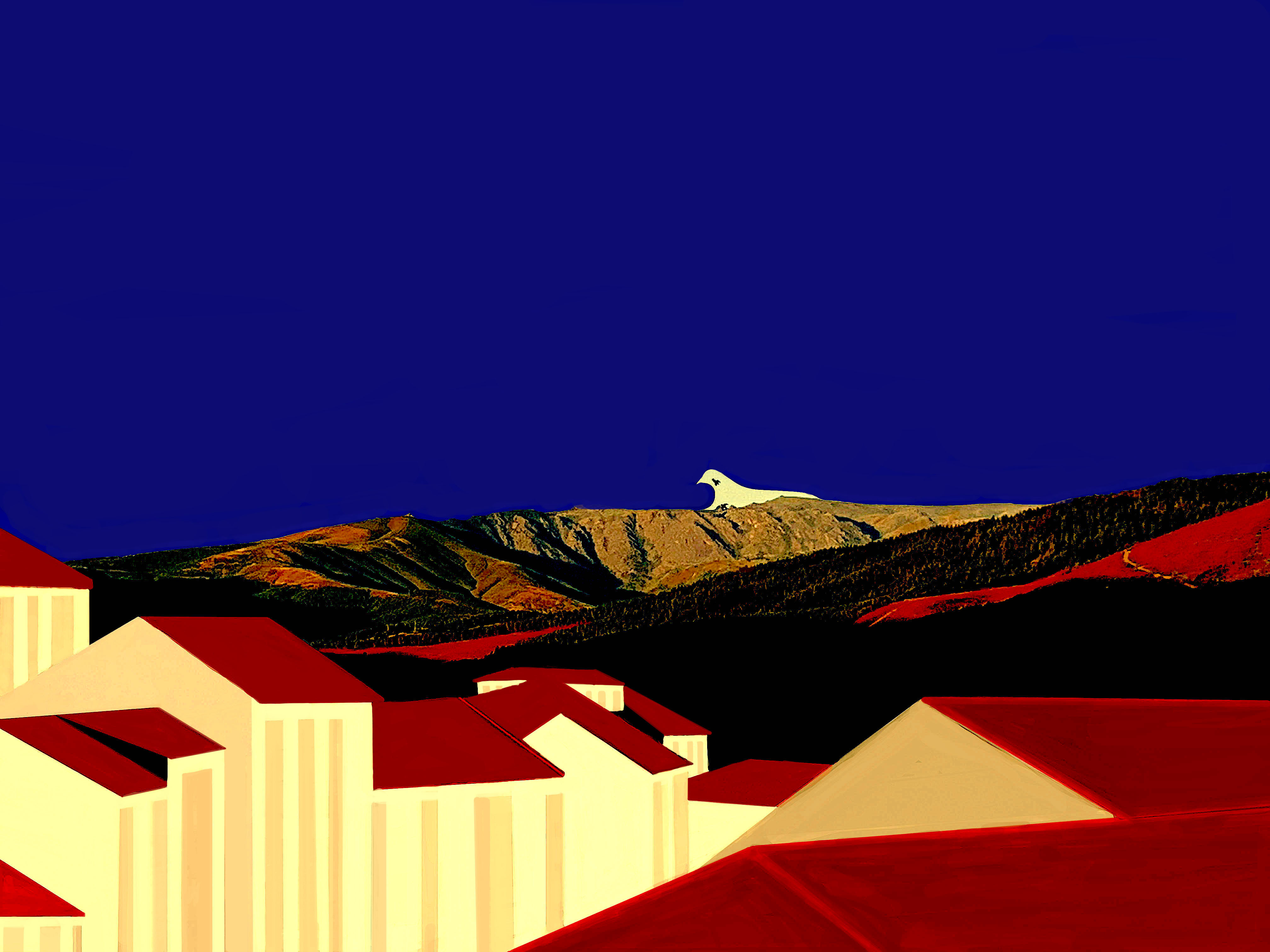

A NEVE

“A neve está-nos na alma”, dizia eu a um companheiro de viagem poética, a propósito do poema “Neve”. Faz parte de nós. Quando algo nos faz falta lembramo-nos logo desse algo. É o caso da neve – faz sempre falta. Há muito que não cai lá do alto, mas gostaríamos que caísse. Às vezes parece anunciar-se, mas depois nada acontece. E, assim, mais intensa se torna a saudade. Branca e fria, e que saudades, Deus meu! O frio da alma é como o frio da neve. Quente e frio. Como o quente das memórias que já só são memórias. E, por isso, também frias, como a neve. O sujeito poético diz que ela, a musa, é como a neve… mas quando não está a nevar. É desejada, como a neve, mas, como ela, nunca mais chega. Encanto e desilusão. Flocos de nostalgia caem lá do alto da fantasia. E se um dia nevasse a sério, com a neve a bater na vidraça? Vã esperança. Só a podemos ver ao longe lá no alto da montanha ou lá no alto da fantasia. Nevar no alto da fantasia, para glosar o Dante. Assim é com a musa. Assim é com a neve.

FANTASIA

A ausência e o silêncio são alimentos dos poetas. Como a neve, a musa não chega e então só lhe resta cantá-la. Bem olha para o alto da serra, mas nada. Então olha para o alto da fantasia e vê o que deseja ver, seja a neve seja a musa. A poesia é a ponte que nos leva ao inacessível. Não há impossíveis para um poeta.

AMOR

O fenómeno do amor é estranho porque, dele, nunca se conhece a causa. Não é verdade que quando pensas que já sabes por que razão amas alguém isso quer dizer que já não amas? Descobrir a causa do amor é anulá-lo. O amor é misterioso e é disso que fala o poema “Mistério”. Nada importa quando se ama, que o mesmo é dizer: tudo importa, quando se ama. Ela ou ele parece nada saberem fazer, mas mesmo assim são amados. O amor é pulsão. Dizer “eu amo-a porque ela é culta, porque ela canta bem, porque ela dança maravilhosamente”… não faz sentido. O amor não conhece razões e é por isso que a poesia é a arte que melhor o canta, que melhor fala dele, que melhor o pinta. A exactidão poética do vago, do indefinido, do inexplicável. O amor é vulcânico mesmo quando se exprime com delicadeza. É poderoso e genuíno.

Na verdade, o que pretendi fazer com o poema “Mistério” foi uma reflexão sobre o amor em discurso poético, não analítico, como é, por exemplo, o livro do Stendhal sobre o amor. O sujeito poético teme que a amada nada tenha para oferecer, mas, mesmo assim, ela atinge-o pulsionalmente, sem razão visível nem resistência possível. Mulheres há que deslumbram o poeta pelo que fazem, pela beleza, pela excelência nas suas performances. Pelo encanto que transmitem e oferecem. Mas ele mantém-se prudentemente distante. Na musa que o inspira, que o seduz, que o cativa, nada encontra a não ser uma atracção fatal, irresistível, que ele reconhece ser amor. “Maladie d’amour”, poder-se-ia dizer. Invenção imaginária de qualidades que não têm real correspondência na amada. Aquilo a que o Stendhal chamou “cristalizações”. Não importa, elas existem na imaginação do amante e são poderosas.

O poema “O Poeta, a Pintora e o Colibri” é um hino à vida e ao amor. A algo que não precisa de argumentos para se mostrar forte e genuíno. Algo que vale por si, que não é instrumental e que se impõe sobre todos os cálculos. Amar é isso: estar lá sem pedir nada em troca. Muitos dos amados não se dão conta disso.

SOFÁ POÉTICO

Os poetas navegam sempre entre anjos e musas, mesmo quando inspirados em referências concretas. Eles colocam-se sempre um nível acima da realidade empírica. Imperativo estético, mas também existencial. É esse o terreno da fantasia. Há sempre estímulos sensíveis que podem desencadear a pulsão poética, mas depois o processo envolve muitas variáveis, a começar pela fantasia e pelas categorias da arte. As aparições desencadeiam sempre leituras oraculares que tentam decifrar o mistério de certas e poderosas pulsões. A poesia é sempre também leitura oracular. Eu não sei se neste poema (“Aparição”) o poeta não estará a partilhar a sua própria génese como poeta. Como tudo começou. A luz que o encandeou e o levou ao “sofá poético”. Um lugar de livres associações, onde está inscrito algo muito profundo, não directamente visível. Talvez. Só que aqui o faz de forma diferente. Fala do mesmo como se estivesse a falar disso pela primeira vez. Nisto tem razão a Szymborska. A aparição como epifania – assim se concretiza o recorrente processo da sinestesia que o poeta/pintor persegue com delicada teimosia.

APARIÇÃO

As aparições nunca são nítidas (trata-se do poema “Aparição”). É por isso que suscitam interpretações de natureza oracular. Porque, é verdade, nas aparições nunca se vê tudo. Há sempre uma certa neblina que cobre aquilo que queremos ver. O mistério instala-se. Neste caso, o anjo revelou-se mulher na imaginação do poeta e isso terá sido a causa da sua conversão poética. A aparição inaugurou uma caminhada à procura de sentido. Sim, o melhor é aquilo que não se vê, aquilo que escapa à apreensão imediata, aquilo que temos de procurar para além das aparências porque não se dá a uma visão directa, imediata. Aquilo que exige a utilização de um espelho para lá chegar sem o perigo da petrificação. É por isso que a deusa Athena é tão importante para os poetas. JAS@02-2026

UMA VISÃO ESCLARECIDA E CORAJOSA

O Lúcido Discurso

de Mark Carney em Davos

João de Almeida Santos

FINALMENTE, ouvimos um lúcido discurso sobre a ruptura civilizacional que está em curso desde que Donald Trump voltou ao poder. Trata-se do discurso de Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, em Davos. Ruptura da ordem mundial – é disso que se trata. Em primeiro lugar, reconhecê-la sem criar ilusões de que tudo está bem, de que isto vai passar, de que é necessário acomodar-se porque o bom senso entre os velhos aliados regressará. Sempre houve transgressões dos ideais proclamados e alguma hipocrisia ou falsa boa consciência, mas, ao menos, havia um quadro formal como moldura da política internacional, das relações internacionais e como moldura das relações entre os aliados. A ONU era um deles, o mais universal, mas a instituição presidida por António Guterres está em decomposição acelerada. A NATO era outro quadro militar que definia as relações entre os aliados, mas agora já é o próprio aliado que ameaça outro aliado de ocupar militarmente um seu território, além de insultar todos os outros, dizendo que ficaram sempre na retaguarda do teatro de operações, que participaram com inúmeras vítimas em acções militares da NATO. Ao que parece, Trump quer criar outra ONU à medida do seu umbigo, a “Aliança de Paz”, e reduz a pó o famoso Art. 5.º da NATO. O invasor potencial vem de dentro da própria organização. Ou seja, reduz a pó a própria NATO. A (nova) ONU e a NATO identificam-se com ele próprio. Neste caso, desde que instale um sistema de defesa na “sua” Gronelândia. Se alguém lhe diz não, ameaça com novas e pesadas tarifas e mais não se sabe o quê. A ameaça é o seu método. E a política é isso. Tudo à medida do seu umbigo, que tem a dimensão do mais poderoso país do mundo.

1.

A ordem instalada no segundo pós-guerra não está em crise – acabou. E, por isso, é necessário encontrar novas vias e novas alianças. É disto que fala Carney com vigor analítico e argumentativo, mas também enquanto político e PM de uma potência média. Regressa, diz, a política das esferas de influência centrada nas grandes potências mundiais: USA, China e Rússia. E usou uma eficaz metáfora para se referir à necessidade de redefinir alianças que escapem à lógica das esferas de influência: “se não estamos à mesa, estamos no menu”. Ou nos aliamos ou tornamo-nos pasto das grandes potências. Talvez Carney pense numa relação reforçada entre o Canadá e a União Europeia, no Reino Unido que ele conhece como ninguém (foi governador do Banco de Inglaterra), na Austrália, na Nova Zelândia e nalguns países democráticos dos BRICS, por exemplo, no Brasil ou na Índia, que acaba de alcançar importantes acordos com a União Europeia. Alianças em geometria variável, mas alianças em condições de proteger importantes países da devastação geoestratégica que está a ser provocada por Donald Trump.

2.

Não se trata de uma espiral do confronto, mas de uma resposta em geometria variável ao que parece estar a ser desenhado. Se antes se podia falar de bipolarismo estratégico (ocidente/sistema dos países do socialismo de Estado), hoje pode-se falar de tripolarismo (USA, China, Rússia). Trata-se de algo diferente dos chamados BRICS, um conglomerado de países que estabeleceram uma aliança que pretendia responder à chamada hegemonia ocidental guiada pelos USA, promovendo o multipolarismo e o reforço das instituições internacionais. Sim, mas a verdade é que as três potências mundiais (duas das quais até integram, nessa mesma lógica, os BRICS) seguem a sua própria estratégia, indiferentes a todos os outros países, incluída a União Europeia. Mas algo mudou e a chamada frente ocidental desapareceu, dando lugar à hegemonia de um só país, os Estados Unidos. O passo em frente está, pois, a ser dado por Donald Trump, o mais disruptivo de todos porque deslaça uma grande frente ocidental, sem dúvida fortemente assimétrica (e polarizada essencialmente pelos USA), que se impunha na cena internacional de forma muito vigorosa, com poder militar, económico, comercial e também com um apreciável “soft power”. Foi, aliás, esta frente que deu origem à criação alternativa da frente política dos BRICS. Mas, como disse, tudo mudou. Agora é Trump que ameaça os BRICS com tarifas de 100% se estes ousarem criar uma moeda alternativa (ou apoiarem outra moeda alternativa) ao dólar. Ameaças, sempre ameaças.

3.

Note-se que Trump, a seu tempo, falou do Canadá como de um novo estado federado americano (o 51.º), o que mereceu uma dura réplica dos canadianos. Com o alargamento à Gronelândia e à Venezuela (para não falar de Cuba ou da Colômbia) da sua pretensão de controlo directo ou indirecto, no interior daquela que já é conhecida como a nova “Doutrina Donroe” (novo nome para a velha doutrina de 1823, conhecida como “Doutrina Monroe”), ou o controlo total do continente americano, o primeiro-ministro canadiano enfrentou directamente o problema, reconheceu a ruptura e convidou as “potências médias” a deixarem de “fazer de conta” e a iniciarem uma política diferenciada de alianças, em geometria variável, sentando-se à mesa para que não venham a tornar-se alimento das grandes potências. Carney falava claramente para os países que hoje integram a União Europeia, mas certamente também para os outros que referi, incluindo os que, sendo democracias, integram os BRICS e que desejam escapar à lógica das esferas de influência, dando nova orientação à razão da sua integração originária nos BRICS.

4.

Trata-se de uma agenda que contempla os valores que hoje parece estarem esquecidos por aqueles que antes os defendiam: “construir uma nova ordem que integre os nossos valores, como o respeito pelos direitos humanos, o desenvolvimento sustentável, a solidariedade, a soberania e a integridade territorial dos Estados”. Tudo aquilo que já está fora da agenda americana, porque subentrou uma nova agenda do poder como puro exercício da vontade e da força de um Estado sobre outros. Ou pior: puro exercício da vontade de um homem só.

5.

Os Estados Unidos, a seguir à segunda guerra mundial, apoiaram a Europa com cerca de 14 mil milhões de dólares, favorecendo a reconstrução do continente europeu e a criação de um forte bloco-tampão que impedisse a evolução a ocidente do sistema do socialismo de Estado, com centro em Moscovo. E na verdade viria a criar-se, em 1952, uma União Europeia, ainda sob forma de Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, tendo. depois, evoluído para a configuração actual, por variadas razões (mas sobretudo depois da queda do muro de Berlim e depois da criação do Euro) bem pouco acarinhada pelos Estados Unidos, mas hoje considerada explicitamente por eles, na sua Estratégia de Segurança Nacional, como realidade em estado de degenerescência civilizacional.

6.

Não sei até que ponto o discurso de Carney possa ter influenciado a reunião do dia 22 do Conselho Europeu, mas a verdade é que pela boca do seu Presidente, António Costa, finalmente, e depois de um explícito apoio à Dinamarca e à Gronelândia, se ouviram palavras claras acerca da União Europeia: “Ao mesmo tempo, a União Europeia continuará a fazer valer os seus interesses e defender-se-á a si, aos seus Estados-Membros, aos seus cidadãos e às suas empresas, contra qualquer forma de coerção. Tem o poder e os instrumentos para o fazer e utilizá-los-á se e quando necessário”. Se esta declaração corresponderá, ou não, ao accionamento de concretas medidas de combate a essa autêntica “guerra de movimento” que está a ser levada a cabo pelo Presidente americano é coisa que não se sabe, sobretudo atendendo ao mais recente histórico das tomadas de posição da União Europeia e ao próprio perfil dos seus três dirigentes de topo. Mas suspeito que não será de esperar grandes iniciativas. De resto, a dependência da Europa dos Estados Unidos em múltiplas e nevrálgicas frentes (defesa, presença espacial, energia, serviços digitais, telecomunicações, redes de pagamento) é enorme pelo que qualquer reacção deve ser muito bem ponderada, sendo certo, todavia, que medidas radicais e punitivas dos USA também lhes criariam enormes problemas, designadamente económicos (sobre este assunto veja o “Le Monde” de 25-26.01.2026, na Manchete e nas pág.s 12-13 o artigo “L’Europe souffre de multiples dépendances aux États-Unis”).

7.

É claro que o senhor Donald Trump é o Presidente legítimo do mais poderoso país do mundo, mas o seu discurso e a sua prática nem por isso deixam de ter a marca de uma fanfarronice incompreensível, inaceitável e condenável, até por ela não se ver exercida em relação a países poderosos como a China ou a Rússia ou mesmo em relação à Coreia do Norte. Dá mesmo a sensação de que Trump se inscreve naquele ditado popular que diz que um certo indivíduo é forte com os fracos e fraco com os fortes. Talvez seja mesmo isso, neste caso. agravado pelo facto de o indivíduo ser presidente do mais poderoso país do mundo. O que é certo é que, no meio de tudo isto, a sua fortuna pessoal vai crescendo exponencialmente à medida que cresce o conflito de interesses entre si, a sua família e o Estado americano e que os Estados Unidos se vão transformando cada vez mais numa plutocracia governada por plutopopulistas agressivos.

8.

A resposta de Trump em relação ao discurso de Carney já aconteceu na sua rede social, Truth, em jeito de ameaça: o Canadá existe graças aos Estados Unidos e Carney deve tomar isso em consideração quando voltar a fazer declarações públicas. E, não contente com esta advertência ou ameaça, notificou o PM canadiano de que acaba de retirar o convite ao Canadá para participar no já famoso “Conselho de Paz”, por si presidido vitaliciamente, ou mesmo eternamente. Só falta mesmo uma resposta de Carney a dizer-lhe que até lhe agradece a decisão porque a posição do Canadá em relação a essa ficção se limitara a ser uma atitude de gentileza, mesmo concordando com as enormes dúvidas que a União Europeia tem sobre uma iniciativa que deveria, isso sim, ter lugar no quadro da ONU. Merz e a própria Meloni já pediram esclarecimentos a Washington sobre a iniciativa. Mas Trump não se ficou por aqui. Acaba de ameaçar (sempre as ameaças) o Canadá com tarifas de 100% se este país assinar um acordo comercial com a China: “Se o Canadá fizer um acordo com a China, será imediatamente atingido com uma tarifa de 100% sobre todos os bens e produtos canadianos que entrarem nos Estados Unidos”. Ameaça estendida também aos BRICS. Nada escapa à sua política de ameaças, o novo método de gestão das relações internacionais.

9.

Parece não haver dúvidas de que Trump é um líder insistente e recorrente nas suas posições, não conhece limites à afirmação da sua vontade, da sua mente, da sua moralidade, o que leva a que só uma forte oposição (e não só em palavras) à sua determinação o poderá levar a retroceder nos seus propósitos disruptivos. Já se percebeu que a democracia americana, e em particular o partido democrata, está refém da vontade de Trump, não sendo expectável que o seu expansionismo venha a ser internamente travado. Sendo verdade que o modelo presidencial americano é muito inspirado na monarquia constitucional, nunca como hoje o presidente se sentiu e exibiu como um autêntico monarca que até aspira a tornar-se monarca absoluto, já não de um só país, mas de todo o mundo. Uma espécie de Commonwealth universal imposta por um novo imperador mais sensível ao uso da força do que ao “soft power”. Uma espécie de Roma do século XXI, mas sem a sua inteligência estratégica, bem patente, por exemplo, no Édito de Caracalla, de 212 d.C, que alargou o direito de cidadania a todo o Império. Certamente por razões fiscais, mas também por uma lógica integrativa e de consolidação da hegemonia romana. Lógica ausente das preocupações de Trump.

10.

Havendo eleições intercalares em Novembro, o que, entretanto, acontecerá será cada vez mais grave e provavelmente irreversível. Lembro-me que, nos anos noventa do século passado, foi tentado o impeachment de Bill Clinton devido a um “affaire” com uma estagiária (maior de idade) na Casa Branca, mas parece nada justificar a gigantesca promiscuidade (conflito de interesses) entre os negócios da família Trump e o Estado americano (veja-se o artigo de Gonçalo Almeida, “Trump duplica fortuna após voltar ao Poder”, sobre o assunto, no “Expresso”, Economia, pp. 10-11, 23.01.2026). O impeachment não se concretizou por ocasião do assalto ao Capitólio e certamente não acontecerá em relação ao brutal enriquecimento de si próprio e da sua família devido ao activismo e à influência da sua própria presidência. É de recordar que Clinton foi sujeito ao processo de impeachment por alegadamente ter mentido ao Congresso sobre o affaire com a senhora Lewinsky. Se o mesmo critério sobre a verdade fosse aplicado a Trump já teríamos tido dezenas de impeachments, embora de desfecho imprevisível. JAS@01-2026

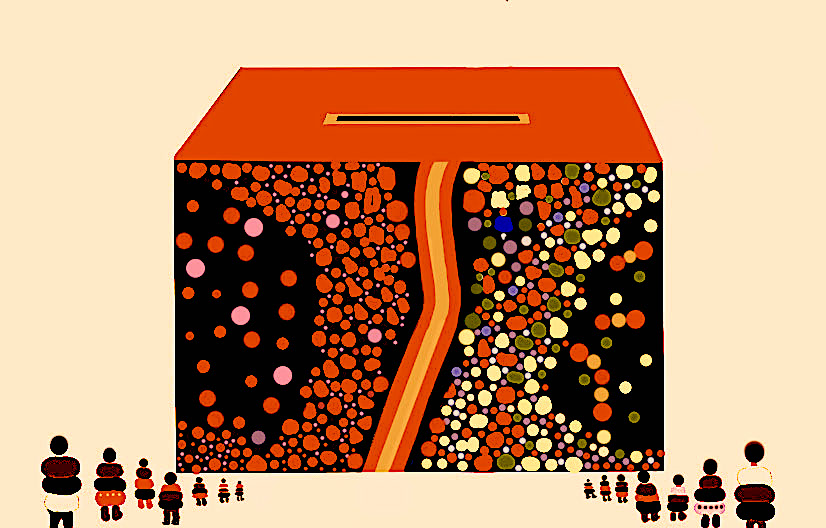

PRESIDENCIAIS 2026

A Segunda Volta

João de Almeida Santos

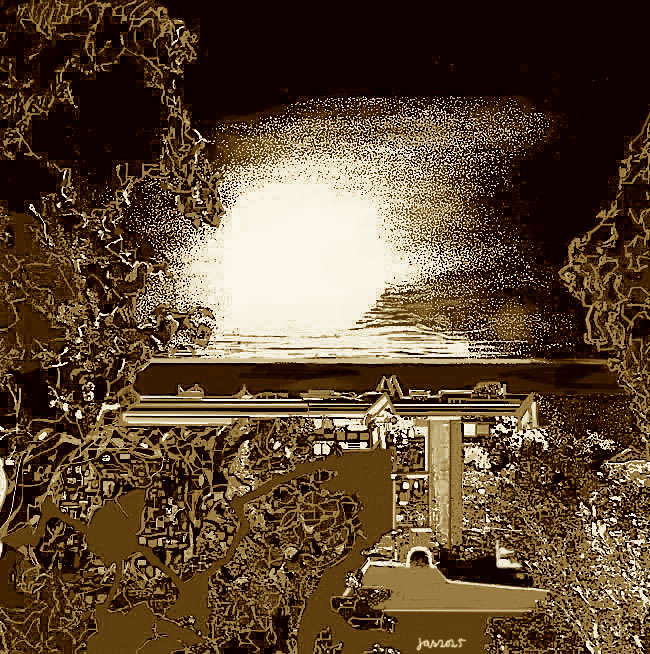

"S/Título" - JAS 2026

ANTES DE DAR INÍCIO a uma reflexão mais ampla sobre as presidenciais, agora que estão escolhidos os dois candidatos presidenciais, António José Seguro e André Ventura, será de grande utilidade fazer uma breve análise dos resultados eleitorais da primeira volta.

1.

O vencedor claro da primeira volta é António José Seguro (31,11%), tendo André Ventura conseguido também uma consistente vantagem sobre João Cotrim de Figueiredo (23,52% contra 16%, equivalente a mais cerca de 424 mil votos), sendo Marques Mendes e Gouveia e Melo os claros derrotados desta competição eleitoral, para não referir a progressiva irrelevância do LIVRE, do PCP e do BLOCO, ao obterem, juntos, a ridícula expressão eleitoral de 4,38%, menos de 250 mil votos. Dirão, como disse António Filipe, que se verificou a dinâmica do voto útil. Sim, mas isso já era claro que iria acontecer. Preferiram, então, exibir a sua progressiva irrelevância em vez de reforçar as possibilidades de António José Seguro ir à segunda volta. Esta posição talvez tenha beneficiado Seguro, reforçando o seu crescimento no eleitorado da direita moderada. E se é verdade que o PS, ao apoiar Seguro, pode colocar-se (modestamente, diria) ao lado do vencedor, também é verdade que o PSD averbou uma estrondosa ou mesmo humilhante derrota ao ver o seu candidato ficar na quinta posição, com uns miseráveis 11, 3%, equivalentes a quase menos 700 mil votos do que André Ventura. Uma geometria política verdadeiramente disruptiva, mas com uma garantia de estabilidade trazida pelo sólido trajecto político de António José Seguro, construído autónoma e livremente para além do partido de que fora líder e da sua própria classe dirigente.

2.

Mas é preciso dizer também que há outro grande derrotado nestas eleições, a SIC, o espaço onde durante anos e anos, e aos domingos, pontificou o candidato Marques Mendes, quase em regime de “permanent campaigning”. Mas também as sondagens o foram, pois, na generalidade, sempre estiveram muito longe dos resultados que se viriam a verificar. Na verdade, as sondagens mais pareceram peças de campanha do que radiografias da realidade. De resto, sabe-se que muitas vezes elas são mesmo usadas com aquele fim.

3.

Como se vê pelos resultados, estas eleições não representam um recorte preciso da geometria partidária, mas antes uma tendência geral em função do que os candidatos pessoalmente representavam. Até pela natureza unipessoal do cargo. Mas há diferenças substantivas entre o que os partidos de referência representavam e o que os respectivos candidatos obtiveram, à excepção de André Ventura, que replicou o resultado que obtivera nas legislativas de Maio. Seguro teve uma votação muito superior à que o PS obteve; Marques Mendes ficou mais de 20 pontos abaixo do valor que a AD conseguira em Maio; Cotrim de Figueiredo elevou-se muito acima do score eleitoral da Iniciativa liberal, sendo que o Almirante Gouveia e Melo não tinha um claro recorte partidário. A esquerda radical ou manteve o score eleitoral (no caso do Bloco) ou caiu drasticamente. O PCP viu reduzido para cerca de metade o seu eleitorado e o resultado do LIVRE foi simplesmente residual (inferior ao do cómico Manuel João Vieira).

4.

No essencial, estas eleições vieram confirmar a profunda mudança que está a acontecer no eleitorado e no sistema político. Confirma-a o resultado de André Ventura (consolidando o seu eleitorado) e confirmam-na os resultados dos outros candidatos. É para mim claro que a possibilidade de António José Seguro vir a ser eleito Presidente é altíssima, não só pela diferença que já exibe em relação a André Ventura (quase oito pontos percentuais e cerca de 428 mil votos), mas também pelo alto índice de rejeição que afecta este último e que contrasta com a enorme abertura política que já se está a verificar em relação à candidatura “suave” de Seguro. Mesmo assim, se fizermos um exercício algébrico simples sobre os resultados da primeira volta, constataremos que Seguro poderá obter efectivamente mais de 50% dos votos. E o exercício algébrico consiste em dividir pelos dois, de forma igual, o total dos votos dos três candidatos afastados (Cotrim, Gouveia e Melo e Marques Mendes), juntando, todavia, a Seguro o total dos votos da esquerda radical (BLOCO, PCP e LIVRE). O resultado daria cerca de 54% para Seguro, isto é, uma vitória folgada.

5.

Mas há outra conclusão a tirar desta operação, ou seja, o facto de, assim, Ventura superar em muito a quota de 40%, alargando a sua base eleitoral partidária em cerca de 20 pontos, sendo certo que a sua figura política se tornaria central no sistema político, por duas razões: por um lado, ocorreria uma densificação e valorização política da sua personalidade e, por outro, sendo líder partidário esse reforço qualitativo transpor-se-ia para o seu próprio partido, abrindo caminho a um crescimento eleitoral muito significativo, a ponto de se poder razoavelmente pôr a hipótese de uma sua vitória em próximas eleições legislativas.

6.

Este, e sem diminuir a provável e merecida vitória eleitoral de António José Seguro, talvez seja o mais relevante significado político destas eleições porque irá mexer com a geometria partidária e eleitoral e, naturalmente, com efeitos fortemente disruptivos sobre a relação de forças parlamentar e, naturalmente, sobre um futuro governo. Estas eleições poderão, pois, abrir caminho a uma crise de governo desencadeada pelo CHEGA ou, então, a um efeito-concha do sistema, envolvendo um pacto defensivo, implícito ou explícito, entre aqueles que foram até hoje os pilares do sistema, PSD, PS e Presidência da República (com a excepção da disruptiva presidência de Marcelo Rebelo de Sousa). Conhecendo-se os protagonistas que hoje temos e, provavelmente, iremos ter no terreno, António José Seguro, na Presidência, José Luís Carneiro, líder do PS e um PSD liderado por alguém que tem como único objectivo a sobrevivência durante o mandato, é provável que venhamos a assistir a um efeito de fechamento em concha dos representantes do sistema, transformando o CHEGA, agora reforçado nas presidenciais, em verdadeira alternativa aos partidos do sistema.

7.

Sabemos o que está a acontecer por essa Europa fora com os partidos que se estão a apresentar como alternativos a um sistema que, no essencial, tem sido governado pelo centro-esquerda ou pelo centro-direita. Giorgia Meloni está a ensaiar uma nova geometria constitucional alinhada com as suas posições ideológicas. Partidos estes que agora estão muito reforçados pelo exemplo do radicalismo trumpiano e do seu ultramontanismo ideológico e político. Ou seja, o que se está a verificar é um crescimento, em mancha de óleo e por todo o lado, deste tipo de política, o que poderá influenciar decisivamente a evolução da política no nosso país, no mesmo sentido, não já directamente nestas presidenciais, mas num futuro próximo e nas legislativas.

8.

Eu creio que o fechamento em concha não será, em caso algum, a melhor solução para combater este fenómeno em crescimento, tal como penso que a diabolização de um protagonista que pode vir a recolher à volta de 40% dos consensos no dia 8 de fevereiro não será também a melhor resposta. De resto, esta atitude nunca será, para mim, a melhor resposta. Poderá sê-lo conjunturalmente, mas não o será estrategicamente. E, todavia, a tomar em consideração as idiossincrasias pessoais dos protagonistas do sistema, é provavelmente isso que irá acontecer. Do chumbo do próximo orçamento não resultará (e ainda bem) a dissolução do parlamento e perante uma moção de confiança o PS de Carneiro abster-se-á. E così via.

9.

Há muito que tenho vindo a dizer que esta crise se deve em grande parte ao exercício político das forças que têm governado o sistema, a uma política sem alma, à sua redução à dança dos números da macroeconomia, ao nepotismo e à endogamia dos partidos do sistema, à falta de gravitas dos protagonistas desta política e ao medo do risco na gestão dos grandes temas da política nacional e internacional. E é por isso que urge dar vida a uma nova política que seja capaz de mobilizar a cidadania, não somente nos períodos eleitorais, mas para a construção de uma sociedade mais eficaz, mais justa e mais empenhada no futuro colectivo. Infelizmente, não vejo como é que isso possa vir a acontecer com os grandes partidos transformados em meros comités eleitorais e cada vez mais vazios por dentro, em partidos que se transformaram em enormes federações de interesses pessoais e sem alma, em partidos que já nem sequer possuem “forces propres”, recorrendo sistematicamente ao “outsourcing” (agências de comunicação que organizam as campanhas e constroem os programas e os discursos) e desmobilizando a própria militância, a partidos que nem sequer activam a dinâmica interna porque estão ocupados pela própria oligarquia que navega segundo os ditames da velha “lei de ferro” (ou mesmo de cimento) que os impermeabiliza socialmente, por dentro e por fora.

10.

Eu creio que estas eleições, da primeira volta e da segunda volta, anunciam profundas mudanças que talvez não sejam mesmo as melhores. E é sintomático que hoje a política de esquerda já só pareça estar reduzida à defesa da trincheira constitucional ou mesmo da trincheira democrática, sem que se vislumbrem (e há muito) outros horizontes mobilizadores. É neste contexto e ambiente que avança a direita radical a grandes passos. Vimos o que aconteceu e o que está a acontecer em França, onde a direita radical só não venceu ainda tudo porque há sempre uma segunda volta que trava as vitórias da primeira, mas onde a política fica confinada à defesa do regime. O que, naturalmente, é muito pouco e que tem levado a uma situação de crise permanente que, finalmente, poderá vir a terminar, em 2027, com a vitória da direita radical de Marine le Pen e de Jordan Bardella. O panorama europeu é muito esclarecedor, da França ao Reino Unido, da Itália à Alemanha, onde segundo as sondagens Alternative fuer Deutschland já é o maior partido, sendo o segundo no Bundestag, com 152 deputados (sondagem publicada pelo “Politico”, de 16.01.2026: AfD, 26%; CDU/CSU, 25%; SPD, 14%). Em Portugal tudo chega sempre tarde. Mas acaba sempre por chegar. JAS@01-2026

O GRAU ZERO DA POLÍTICA

João de Almeida Santos

"S/Título" - JAS 2026

TALVEZ NUNCA COMO HOJE a política tenha descido a um nível tão baixo. Ao grau zero. Pelo menos, a chamada política democrática. Desprovida de valores de referência, capturada pelo desejo voraz de ocupar e usar o poder para promover interesses de parte (e pessoais), reduzida ao puro exercício da força, seja ela económica ou militar, centrada na vontade e não no império da lei, a política deixou de estar ancorada na defesa do interesse geral, no interesse público, na ideia de serviço em nome de ideais superiores, no respeito pelo direito internacional e pelo direito à autodeterminação dos povos. Quando estes ideais falaram mais alto, o mundo avançou. Quando enfraqueceram, o mundo regrediu. Os oitenta anos que se seguiram à segunda guerra mundial, apesar do condicionamento do bipolarismo e de focos de turbulência bélica localizados regionalmente, foram, no essencial, anos de paz e de progresso. Hoje, infelizmente, vivemos anos regressivos. E não só do ponto de vista bélico, mas do ponto de vista político, de como a política é assumida pelos seus principais protagonistas e agentes.

1.

A regressão é, de certo modo, nova porque acontece inopinadamente num país democrático que sempre reivindicou a sua matriz liberal e fundamentou as suas políticas em razões que se inscreviam na sua matriz, pese embora os momentos de excepção, formalizados, por exemplo, na doutrina Monroe ou no respectivo corolário Roosevelt, ou seja, nos USA como polícia do hemisfério. A regressão é nova porque a estratégia passou a estar ancorada não em ideais (ainda que tantas vezes traídos), mas tão-só na vontade arbitrária de um só homem: “Trump seems to think he will be able to rule by threat and by proxy”, diz Patrick Iber, em “The Trump Doctrine”, na revista Dissent (05.01.2026). Uma democracia que parece estar cada vez mais ancorada exclusivamente na força e na vontade de quem a pode activar. Nem as clássicas ditaduras agiam de forma tão descarada e arbitrária como hoje age o actual presidente dos USA, Donald Trump.

2.

A direita radical europeia ainda vai, por um lado, tentando um discurso ideológico centrado num soberanismo serôdio, enquanto, por outro, vai pactuando com a reconstrução acelerada das famosas esferas de influência a cargo de poucos e poderosos países com licença para as gerirem livremente de acordo com os seus interesses orgânicos e à revelia dos povos que as integram. Mesmo no tempo mais escuro do triunfo das ditaduras na Europa do século XX, a política era emoldurada em elaboradas ideologias e utopias capazes de mobilizar as consciências para a construção de algo que pretendia ser colectivo, comum. A pretensão de expansão universal dessas visões estava centrada em valores e em argumentação pretensamente racional. Costuma-se falar desse tempo como a época de ouro das ideologias, mesmo se esse ouro era ilusório e instrumental, à esquerda e à direita. O Gramsci, ao falar do poder, falava de combinação hamoniosa da força com o consenso, onde este acontecia no terreno da ideologia. A hegemonia correspondia ao que hoje se chama “soft power”. E entendia-se, desde Machiavelli, que nenhum poder podia sobreviver se não se preocupasse em encontrar uma sólida base consensual. Muitas vezes, esse consenso era conseguido graças ao agitar de um potencial inimigo agressor externo. As ditaduras sempre usaram o inimigo externo para induzir a necessária unidade nacional. O suporte era o nacionalismo, mas havia sempre algo mais. Uma coisa é certa: nunca como hoje a força foi exibida de forma tão descarada e sem preocupações de a emoldurar em ideais. A teoria da pós-verdade, praticada à exaustão, veio facilitar este exercício despudorado da força como exclusiva razão da política. Até Putin procurou fundamentar ideologicamente e na história da Rússia a invasão da Ucrânia (veja, aqui, sobre este assunto, o meu artigo “O Erro de Putin (II)”, de 16.03.2022).

3.

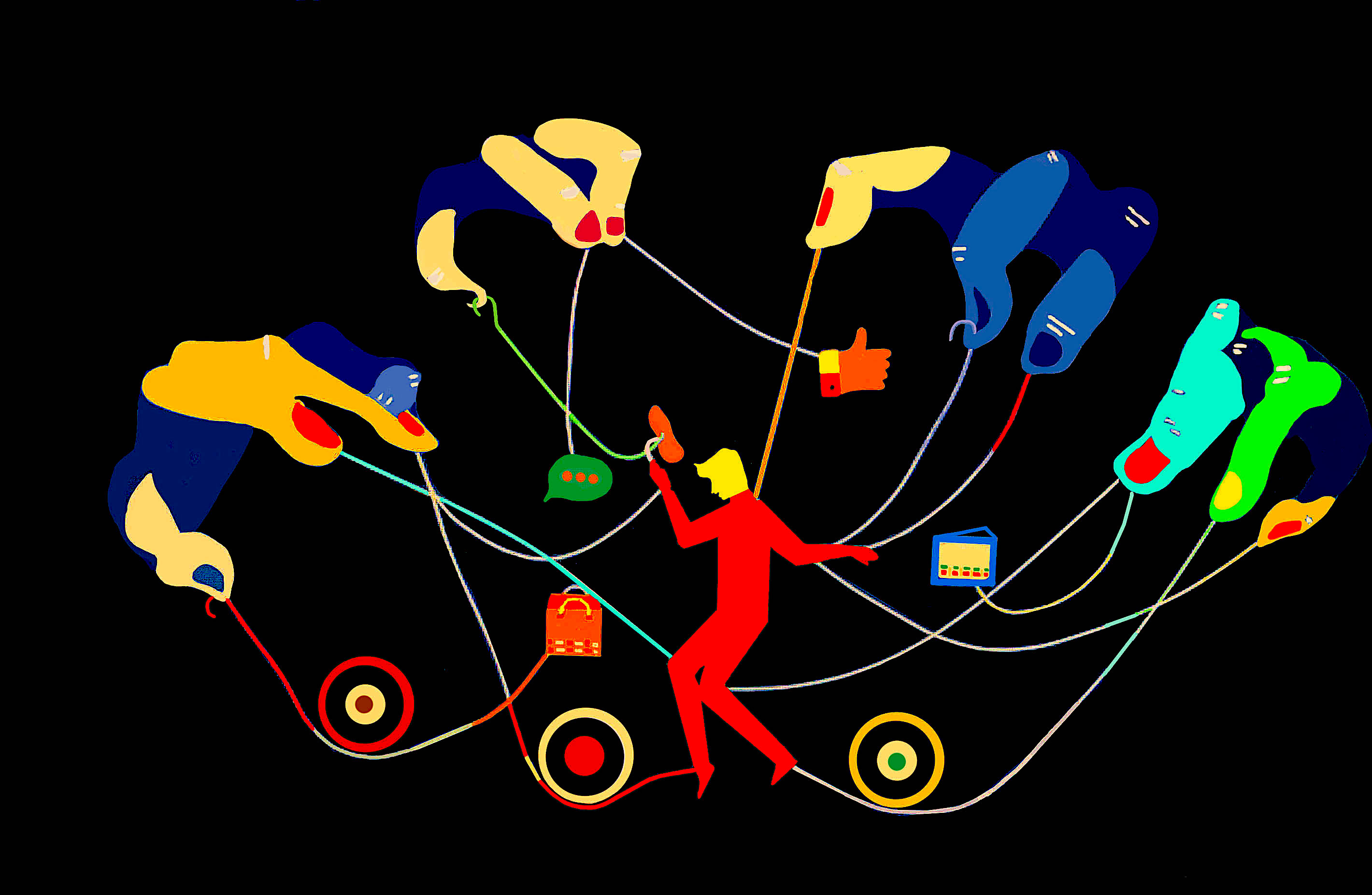

A queda das ideologias e do seu poder agregador das consciências e a chegada da televisão nos anos cinquenta do século passado viriam, deste ponto de vista, a mudar tudo, transformando-se a televisão em âncora fundamental do poder (a conquistar ou a preservar), em fonte de consenso e hegemonia (através das chamadas indústrias culturais, tão criticadas por Adorno e Horkheimer em “A Dialéctica do Iluminismo”, nos anos quarenta), em aliança com a voracidade consumista que se foi instalando nas sociedades ocidentais e mais desenvolvidas. A política norte-americana é o mais evidente exemplo do poder da televisão. Basta seguir a evolução interna da estratégia comunicacional da Casa Branca, em particular depois de Nixon, com a WHOC, White House Office of Communications. Mais tarde, já no século XXI, as redes sociais viriam juntar-se ao poder da televisão e, sobretudo, com a introdução dos algoritmos e da inteligência artificial na prática consumou-se uma profunda mudança no ambiente comunicacional onde tudo passou a ser volátil, indeterminado, instrumental e simulacral. A teoria da pós-verdade e a velocidade com que a comunicação é processada vieram mudar radicalmente o ambiente onde acontece a formação da opinião pública, com as inevitáveis consequências no processo de legitimação do poder. Um relativismo total e difuso, onde campeia a manipulação, que contrasta com qualquer tipo de certeza, de orientação, de previsão, de segurança, ou seja, com os valores que sustentam a normalidade da vida colectiva e que servem de bússolas cognitivas para agir em sociedade. Tudo está em movimento, nada é seguro, certo, previsível. É neste novo “espaço intermédio” que acontece uma comunicação, por um lado, caótica e, por outro, pilotada administrativamente pelos senhores da rede e do poder mediático. Um ambiente onde a informação já não é certificada porque na sua grande maioria já é produzida por máquinas de inteligência artificial (os bots). Navegar com segurança na informação hoje parece já só ser possível aos especialistas dotados de competências cognitivas que não estão disponíveis aos cidadãos comuns. A propaganda, o caos informativo e a velocidade com que é processada a informação ou a desinformação tornam o ambiente comunicacional impróprio para consumo do cidadão normal.

4.

A política é o espelho de tudo isto. E a segunda chegada de Trump ao poder com o discurso destemperado e as acções que vai desenvolvendo cada vez com maior radicalidade é o espelho claro da situação que estamos a viver. No seu discurso já nem sequer é possível vislumbrar qualquer preocupação argumentativa, qualquer fundamentação das suas decisões ou acções que possa seriamente ser levada em conta. Tudo é instrumental e, de certo modo, errático. É o “triunfo da vontade” sobre a lei, da sua vontade, ancorada no poder institucional do presidente da mais poderosa nação do mundo. “Triumph des Willens”, era o título do filme, encomendado por Hitler a Leni Riefenstahl, sobre o famoso congresso de Nuremberga, de 1934. Sim, triunfo da vontade. Só pode haver um limite à vontade do ditador: ele próprio, a sua própria vontade. Neste contexto não se torna necessário argumentar, convencer, fundamentar. É o poder do facto, que prescinde do poder da palavra ou da ideia. Estas são fungíveis como as nuvens, levadas pelo vento. “La politique du fait” contra “la politique des idées”. Aquela era a política propugnada pelos homens da Action Française, do famoso Charles Maurras, expoente do influente reaccionarismo francês, inclusive sobre o Portugal de Salazar, nas primeiras décadas do século XX. Um seu expoente de primeiro plano, creio que era George Valois, chegou a considerar a Action Française como o ninho do fascismo. Uma afirmação a que Mussolini respondeu que, sim, que podia ser, mas que tinha sido ele que pôs “o bebé no berço”. O primado da acção (em detrimento das ideias), o mesmo que me pareceu ouvir da boca de Marco Rubio, referindo-se a Trump e à sua decisão de “extrair” Maduro de Caracas.

5.

A vontade de quem detém o poder está a ser transformada em princípio do poder, mandando às urtigas todos os outros princípios que era suposto estarem na base do exercício do poder político em democracia. Trata-se de uma orientação anti-liberal, hoje bem identificada na direita radical, incluída a de Trump. A separação dos poderes e os “checks and balances” anulados pela afirmação da vontade do líder carismático, supremo sacerdote do “espírito do povo”, seu intérprete oracular, seja lá o que for esse seu povo de referência. Se antes era Deus e, depois, era o povo o fundamento legítimo do poder, agora é a vontade do líder carismático o seu fundamento supremo. A manchete do New York Times de sexta-Feira passada (09.01.2026) é muito sugestiva a este respeito: “Trump Lays Out a Vision of Power Restrained Only by ‘My Own Morality’ ”, “my own mind”. Não há direito internacional ou tratados que limitem o seu poder, mas apenas a sua própria moralidade. Ou seja, a sua própria vontade. Os outros não são considerados na sua equação sobre o poder. Uma lógica que é a antítese da lógica democrática (a da composição argumentada de interesses e de visões acerca do interesse geral), que representa um conceito absolutista do poder e uma radical falta de respeito por quem se situa fora da órbita da sua própria vontade. Isto significa que só a força poderá impedi-lo de impor a sua vontade, o que não é simples visto tratar-se do mais poderoso país do mundo. Mas a verdade é que esta concepção do poder também é aplicável internamente, ou seja, ela representa total desrespeito pelas instituições democráticas americanas, logo a começar pelo Congresso, pelo poder judicial, pela reserva federal e pelos estados federados. Com factos que, num simples ano de governo, o provam abundantemente. O que é que distingue esta visão da que era representada pelo “Fuehrerprinzip”? Aparentemente nada. Mas na realidade o nacional-socialismo ainda fundava a sua visão numa teoria da raça, a que estava fundamentada no livro de Arthur de Gobineau, nos anos cinquenta do século XIX, “Ensaio sobre a Desigualdade das Raças Humanas”. Agora não há sequer a preocupação de fundamentar a sua visão política, ancorando-a simplesmente na sua vontade e na sua moralidade (que, como já se viu, por exemplo nos arquivos Epstein, é uma moralidade inatacável). Uma nova versão do “Triunfo da Vontade”. Só lhe falta uma Leni Riefenstahl para um congresso MAGA a realizar em Washington, com Donald Trump a chegar à cidade num avião saído das nuvens, como “deus ex machina” que há-de restaurar o poder da América. Washington como palco de uma peça teatral que poderia ser intitulada precisamente como “Triumph of the Will”. Viu-se como acabou o triunfo da vontade nos anos quarenta do século passado. O que parece resultar de tudo isto é que somente os Estados Unidos, os cidadãos americanos, podem resolver esta gravíssima deriva que começa a resvalar gravemente para fora das fronteiras da própria democracia. Não se deve, em momento algum, esquecer o assalto ao Capitólio, claramente inspirado pelo actual Presidente e, pior ainda, que este mesmo inspirador da inacreditável revolta acabou por ser eleito de novo como Presidente.

6.

O problema é que este caso não é exclusivamente americano pois ele está a traduzir-se em pesadas interferências mundiais (militares e tarifárias), sobretudo pelo que os USA representam mundialmente quer em termos militares quer em termos económicos, para não referir o peso que as plataformas digitais americanas, alinhadas com ele, já têm na configuração da opinião pública mundial (as redes sociais já atingem cerca de dois terços da população mundial). Exemplos deste poder também já não faltam, pelo menos desde a sua eleição em 2016. As suas próprias vitórias eleitorais beneficiaram substantivamente deste poder das plataformas digitais. Mas, sim, é também um problema interno americano e se, internamente, não houver uma rápida e forte reacção dos outros poderes e, sobretudo, do partido democrata o que poderemos vir a ter é uma gigantesca disrupção política nacional e internacional que não se sabe como irá acabar. O exemplo de Trump é alimento suculento para os nostálgicos das ditaduras por esse mundo fora. A América está a deitar no lixo muito daquilo que de bom fez na história, incluindo o seu papel na segunda guerra mundial e na recuperação económica da Europa, com o plano Marshall. E duvido seriamente que o que está a acontecer venha a beneficiá-la. Os estragos desta presidência já são enormes e serão ainda maiores se os americanos não travarem o desvario.

7.

Termino como comecei. A política da era Trump atingiu o mais baixo nível de que há memória. Ela ficou reduzida ao puro exercício da vontade, indiferente ao que é diferente e de uma, mais do que evidente, falsa moralidade. O princípio de que se queres paz prepara-te para a guerra ganhou, com Trump, uma nova dinâmica e uma nova força. Se não tiveres os meios para te defenderes ficarás sempre à disposição dos que os têm e dos que estão prontos a usá-los para imporem unilateralmente a sua própria vontade e os seus interesses. Quando parecia que a União Europeia se deveria rearmar para impor a paz perante a ameaça russa, agora parece que também o deverá fazer para a impor perante a ameaça americana, a ameaça de um aliado de sempre, que tem (ou tinha) a matriz liberal no centro do seu sistema político. Um desvario absolutamente inimaginável. Regressa a teoria de que “Homo homini lupus”, sem que se veja onde está um Leviatão capaz de pôr alguma ordem nesta desordem. E esse Leviatão não será a ONU de Guterres, uma organização em estado de acelerada decomposição. O que parece estar no horizonte é a reposição das esferas de influência a cargo de potências que determinarão o futuro dos povos em função da sua própria vontade e interesses. Será esta geografia política possível num mundo irreversivelmente globalizado? Talvez, desde que entre em acção a diplomacia dessas grandes potências para garantir a autonomia e a segurança das próprias esferas de influência, indiferentes, todavia, ao destino e à autodeterminação dos povos que as integram. Por agora, nem Deus nem povo – apenas ditadores que impõem a sua vontade através da força. Interessante a fórmula usada pelo articulista da “Dissent”, Patrick Iber, no citado artigo, ao referir-se ao futuro da Venezuela: “It is, remember, the Venezuelan people who should decide how Venezuela is governed, and by whom. Not the United States. Not a dictatorship. And certainly not some chimera of the two”. Pois, mas o que parece já estar a acontecer é essa “chimera of the two”. JAS@01-2026

DECLARAÇÃO DE VOTO

Nas Eleições Presidenciais

(Republicação do ARTIGO

com uma NOTA PRÉVIA)

João de Almeida Santos

"S/Título". JAS 2026

A QUATRO DIAS de se iniciarem as votações para as presidenciais (voto antecipado), volto a repropor (com ligeiras alterações) o meu artigo de 10 de Dezembro sobre as presidenciais (“Declaração de Voto”), com esta NOTA PRÉVIA, que considero devida. E começo por dizer que a minha decisão relativamente ao próprio acto de votar seria negativa, ou seja, que me recusaria a votar nas presidenciais se o boletim de voto não fosse corrigido, não passassem a constar dele apenas os onze candidatos efectivos. A não ser assim, mantendo-se os 14 nomes no boletim, onde somente 11 deles estão em efectiva disputa eleitoral, do que se trata é de um boletim errado, que até altera a ordem de apresentação das candidaturas (coisa que, como se sabe, não é de pouca importância), induz em erro e, sobretudo, não espelha a realidade em apreciação. O eleitor é chamado a votar num boletim errado, com mais de um quinto dos nomes impressos inválido. O erro, como se sabe, já acontecera nas anteriores eleições presidenciais e a máquina do Estado (responsáveis políticos e administrativos) continuou a agir com incompreensível negligência relativamente a este problema, desqualificando, deste modo, o próprio processo eleitoral. A forma (os procedimentos, neste caso, o meio através do qual o cidadão exerce a sua soberania individual, escolhendo quem o representará) não é coisa de somenos na democracia, tal como não o é no funcionamento do Estado de direito. Não a respeitar escrupulosamente é não respeitar a própria democracia e o próprio Estado de direito. E é este o caso, neste país do “faz-de-conta”, como parece ser cada vez mais o nosso. Eu recusar-me-ia a votar, por protesto contra esta gravíssima negligência, se, ao agir assim, não estivesse a permitir que outros decidissem por mim na escolha do próximo Presidente da República. Por isso, e apenas por isso, colocarei a cruz no candidato que julgo estar em melhores condições para exercer o novo mandato presidencial. E repito o que já aqui disse: votarei no candidato do centro-esquerda, ou seja, em António José Seguro, pelas razões que estão argumentadas no artigo que hoje volto a publicar.

1.

Apesar de considerar que o Presidente da República deveria ser eleito por um colégio eleitoral alargado, como já aqui tive oportunidade de referir e de fundamentar, naturalmente que votarei nas próximas eleições de Janeiro. E o meu voto irá para António José Seguro (AJS). Em primeiro lugar, porque a sua candidatura se inscreve na minha área política, que é a da social-democracia. Depois, porque reconheço que ele dispõe, pelas funções políticas e institucionais que desempenhou, de experiência política suficiente para o desempenho de uma função em que se destaca o poder de dissolução do Parlamento, quase sem limitações (a não ser nos últimos seis meses do mandato e no início da nova Assembleia, também seis meses). Mas também porque julgo ser um candidato democrata, moderado e dotado de bom senso, que é uma característica fundamental para a função. Depois da extravagância expositiva e do activismo dissolutivo que tivemos durante os últimos anos é aconselhável alguma prudência e algum recato e bom senso. E creio que AJS tem as características necessárias para esta mudança.

2.

Mas há uma razão estritamente política que merece ser considerada. AJS ao propor-se como candidato independente (de partidos), obedecendo exclusivamente às suas próprias razões pessoais e ao resistir estoicamente a ataques públicos um pouco indecorosos por parte de uma parte da chamada elite socialista (que, entretanto, se viu obrigada a declarar o seu tímido apoio ao candidato apoiado oficialmente pelo PS), conseguiu manter-se firme, acabar por ficar como candidato único do centro-esquerda e por merecer o apoio público do partido de que foi líder durante três anos, o PS. Só esta razão seria suficiente para lhe dar o meu voto. Certos personagens do PS, tendo desempenhado funções relevantes no partido e no Estado, deveriam sentir-se obrigados a uma certa contenção nas declarações públicas acerca de uma pessoa que desempenhou durante três anos as funções de líder do partido que, ao longo do tempo, lhes foi confiando importantes responsabilidades no Estado. As razões pessoais, que são legítimas, não se devem sobrepor, num caso desta natureza, às razões políticas. Mas, mesmo assim, tendo AJS levado a bom porto a sua candidatura como a única do centro-esquerda também acabou por impor uma derrota a estes intemperados personagens. O voto é livre e secreto, certamente, mas a responsabilidade política pública de certos protagonistas obedece a critérios morais que, neste caso, sendo também políticos, não me parece que tenham sido devidamente considerados. Vieram, agora, a público declarar que apoiam o candidato apoiado pelo PS. Muito bem, era isso que se esperava deles. Mais vale tarde que nunca.

3.

Sim, é verdade que AJS não conseguiu reunir os apoios da esquerda fragmentária que persiste em dar batalha ao centro-esquerda mesmo quando este se pode revelar fundamental para impedir soluções políticas de direita. Acham-no demasiado de direita para os seus gostos políticos e, por isso, talvez prefiram o original em vez da cópia. Coisa, de resto habitual, se exceptuarmos os quatro anos da “geringonça”, que foi construída sobre dois pilares essenciais: não permitir que a direita que ganhou as eleições formasse governo e salvar a pele de António Costa, que, depois de um grave período de austeridade, não só não ganhou as eleições sequer por “poucochinho”, mas perdeu-as, e por muito. Agora, em linha com a clássica orientação, PCP, BLOCO e LIVRE vão disputar a primeira volta e contribuir para que o candidato do centro-esquerda não chegue à segunda volta, abrindo fileiras para que seja a direita a disputar a segunda volta e a ganhar as presidenciais. Dir-se-á que, deste modo, ou seja, mantendo-se distante da esquerda radical, AJS possa vir a obter votos do centro-direita, colmatando as brechas eleitorais que venham a verificar-se no seu próprio espaço político. Pode acontecer, mas, no essencial, tomando em consideração, por um lado, a dimensão eleitoral do PS e a dimensão conjunta de toda a esquerda radical e, por outro, a fragmentação da direita, o mais provável seria que AJS chegasse à segunda volta, podendo disputar efectivamente a presidência. Não sendo assim, e tomando em consideração as sondagens, será mais difícil que o candidato do centro-esquerda chegue à segunda volta, ainda que a última sondagem conhecida (da Pitagórica) o dê à frente na competição eleitoral.

4.

Mais uma vez, a esquerda radical só pensa em usar o período eleitoral da campanha presidencial para se promover e para testar o valor eleitoral de alguns dos seus personagens, pouco lhe importando o desfecho. Só considera a “ética da convicção”, não a “ética da responsabilidade”. Mais, conquistando o bloco da direita a presidência, o seu capital de queixa aumentará, podendo, deste modo, prosseguir melhor o rumo de uma progressiva e inelutável irrelevância política.

5.

O Presidente da República dispõe de poucos poderes, mas dispõe de um que é muito importante: o de poder dissolver o parlamento ainda que haja uma maioria absoluta parlamentar, como se viu, por exemplo, com esta presidência que agora, e felizmente, chega ao fim, com os resultados que conhecemos.

6.

A eleição do Presidente da República é, juntamente com as legislativas e as autárquicas, um dos pilares fundamentais do nosso sistema democrático. E, por isso, e porque dispõe de um poder único no sistema – o de dissolução do Parlamento, sem que haja um instrumento equivalente que também a ele se possa aplicar, como é, por exemplo, o do impeachment –, o seu uso pode produzir profundas alterações no equilíbrio de forças, como se viu com a dissolução decidida em 2023, que levaria o PSD ao poder, depois de uma breve maioria absoluta do PS. Uma dissolução que tem muito que se lhe diga, designadamente pelo facto de o PS a ter aceite passivamente, sem que os seus órgãos electivos se tenham pronunciado e reivindicado energicamente o direito de o PS continuar a governar, embora com outro primeiro-ministro. É conhecida, em parte, a mecânica insólita deste processo e o resultado a que ele levou. E nem sequer parece ser difícil, para já, tirar dele algumas, e preocupantes, ilações. Até por isso, julgo ter fundadas razões para votar em António José Seguro. É apenas um voto, em urna, mas aqui de novo publicamente argumentado e justificado. JAS@01-2026

2025

João de Almeida Santos

"S/Título" - JAS 2025

A POLÍTICA

Há quinze dias, publiquei aqui um pequeno ensaio sobre a crise da política, onde, no essencial, dizia que a política está hoje reduzida a mero exercício do poder e, este, a puro uso da força, seja ela militar, económica ou tecnológica. Pois o regresso ao poder de Trump, neste ano de 2025, pode muito bem representar a consagração mundial desta lógica, considerando o impacto da política dos Estados Unidos em todo o mundo. Não foi por acaso que o americano Nobel da economia, Joseph Stiglitz, em artigo no “Le Monde”, considerou o regresso de Trump como um “ingrediente particularmente tóxico” (28/29.12.2025, p. 20). Sem dúvida.

O DECISIONISMO

No mundo já temos, segundo V-Dem (ISCTE-CEI), mais autocracias (91) do que democracias (88) e a chegada ao poder da direita radical nos países de democracia representativa, como é o caso, precisamente, dos USA ou da Argentina e do Chile e, na Europa, da Itália ou da Hungria, representa, em geral, uma regressão democrática que se exprime através de um forte decisionismo centrado no poder dos executivos e no controlo férreo dos outros poderes institucionais e dos meios de informação. Uma alteração profunda dos mecanismos do sistema representativo que remontam a Montesquieu, à Primeira Emenda da constituição americana e à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ambas de 1791. Ou seja, uma alteração profunda da matriz liberal da nossa civilização. É uma evidência difícil de refutar.

TRUMP

Com Trump, consequentemente, está a verificar-se uma autêntica ruptura no chamado “mundo ocidental”, naquele cuja união permitiu vencer a segunda guerra mundial. A conversa da anexação do Canadá ou da Gronelândia diz tudo, ainda que possa parecer pura fanfarronice. Afinal, trata-se de parceiros e aliados, não de inimigos. Os USA são hoje controlados politicamente por uma direita radical que tem como seu ponta de lança um personagem totalmente atípico, egocêntrico e imprevisível, próprio para uma deriva que desqualifica radicalmente a própria política e a democracia. A ideia de pós-verdade e de que se pode dizer tudo e o contrário de tudo já está para além do próprio discurso clássico das ditaduras, que ainda se preocupavam em procurar consenso em torno de ideais com alguma base histórica. Mas o que se passa hoje nos Estados Unidos é algo absolutamente impensável para o mais poderoso país do mundo e que, para muitos, era visto precisamente como o modelo ideal de democracia. O partido democrata americano parece ter entrado em letargia profunda à espera que chegue a primavera e, por cá, na Europa, já muitos defendem que é preciso dizer um rotundo “não” ao senhor Trump e aos próceres do MAGA, mostrando-lhes que o mundo não é uma mera projecção do seu doentio ego, nem sequer dos Estados Unidos, por mais poderosos que sejam. A fúria em pôr o seu nome em tudo o que mexe está a atingir níveis absolutamente inacreditáveis e que mancham a honorabilidade institucional dos Estados Unidos. O respeito pelos seus predecessores na Casa Branca desapareceu. 2025 foi, pois, profunda e negativamente marcado pelo regresso ao poder deste senhor. O preço a pagar será elevadíssimo, apesar de já ter havido processos de impeachment por muito menos. Mas a mudança tem causas profundas e talvez obedeça à dialéctica dos ciclos históricos. E, todavia, ela poderia ser relativamente pilotada se houvesse, nas mais influentes democracias mundiais, incluída a americana, protagonistas à altura do desafio e capazes de dar luta. Até o Brasil puniu judicialmente Bolsonaro pela tentativa de golpe, coisa que os americanos foram incapazes de fazer, aquando da invasão do Capitólio pelos seguidores de Trump. Bem pelo contrário, elegeram-no de novo Presidente. Mas talvez também essa carência de protagonistas com gravitas faça parte do próprio ciclo regressivo que estamos a viver. A verdade é que o que está a acontecer acaba por dar razão àqueles radicais que sempre consideraram os Estados Unidos como uma espécie de império do mal. E não só. Ao lado de Trump, Xi Jinping parece elevar-se como um modelo de acção política institucional. Quem poderia prever tais mudanças?

ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS

Por cá, em Portugal, este foi um ano de eleições, praticamente três, se considerarmos que a campanha eleitoral presidencial ocorreu quase toda neste ano (as eleições presidenciais serão no dia 18 de Janeiro, com a segunda volta no início de Fevereiro). Aliás, andamos nisto há quase dois anos, para consolo das televisões e das audiências. Não se tem falado de outra coisa. Um teatro que já enjoa. Um excesso para tão exíguas competências (excepto a do poder de dissolução). Um processo que promove publicamente muitos protagonistas de papel. Pouco ajustados à função. A democracia precisa de gravitas, de seriedade e de dignidade ritual, que não existe neste processo. Quem perde é a figura institucional do Presidente, a dignidade da função e a própria democracia. Se é verdade que o actual PR pouco contribuiu para dar densidade ou gravitas à função presidencial, este longuíssimo cortejo de personagens sem consequência ainda a degrada mais. Mas é o que temos. É por isso que eu defendo que o PR deveria ser eleito por um colégio eleitoral alargado. Ainda por cima, surge agora este episódio inacreditável dos boletins de voto com candidatos que, afinal, não o são (veja a Nota no final do artigo).

A DIREITA

As legislativas de Maio aconteceram, mas nunca deveriam ter acontecido e as autárquicas vieram confirmar a queda aparatosa do PS (terceiro partido no parlamento), ainda que em menor grau do que nas legislativas. A direita tem hoje em Portugal uma confortável maioria absoluta, politicamente ziguezagueante, é certo, mas tem. Só lhe falta conseguir de novo a Presidência da República. Quando tudo conseguir só lhe faltará alinhar descaradamente com a idiossincrasia trumpiana, em homenagem ao tão celebrado eixo atlântico. Personagens que o queiram fazer não faltam por aí. Até porque a regressão europeia também já aponta claramente nesse sentido. E é precisamente esta regressão em larga escala que me faz pensar numa viragem epocal da política.

THE ECONOMIST

Parece que “The Economist” classificou Portugal em primeiro lugar mundial (dentre os 36 países mais ricos do mundo) na performance económica (“A Economia do Ano”) segundo uns certos critérios: crescimento do PIB, desemprego, inflação e comportamento da bolsa. Se cá não vivesse ficava impressionado com tanto sucesso deste nosso tão pequenino país. Como vivo cá, também fico impressionado pelo teor da notícia e pergunto-me seriamente se o governo português financiou (ou não) o estudo da revista “The Economist”. Fatia importante no crescimento do PIB é atribuída ao turismo, um sector economicamente muito instável e frágil. E fala-se de impostos atractivos para os estrangeiros… mas não para os nacionais. Querem um exemplo? Os portugueses, para aquecerem as casas onde vivem, pagam 23% de IVA. Que digam os do interior e das zonas altas o que isso representa no seu orçamento familiar. Uma voracidade fiscal polimórfica insuportável. E fala-se de inflação, o que me provoca espanto perante as evidências que se impõem a quem vai às compras ou a quem recorre a serviços (quando os consegue encontrar). E também se fala, imagine-se, da bolsa de valores portuguesa e da sua excepcional performance. Quais London Stock Exchange, qual Dow Jones, qual Bolsa de Milão ou de Frankfurt, qual Nasdaq! Nada disso – bolsa de valores de Lisboa! Esta, sim, para os da “The Economist”. Tudo muito compreensível, até porque a macroeconomia é hoje um verdejante pasto para as políticas de fachada, alimentando o discurso de uma classe política que mais nada tem para dizer. A ponto de, por cá, até dizer que se os portugueses no concreto sofrem dificuldades no seu dia-a-dia, os dados macroeconómicos são excelentes, incluída a bolsa de valores, pelo menos para a “The Economist”. Na macroeconomia há operações para todos os gostos, como parece ser a que fez esta revista, podendo os números ser alegremente torturados até dizerem o que nós queremos.

LEÃO XIV

Também tivemos, em 2025, a eleição de um novo Papa, depois da experiência do popular Papa Bergoglio, “Francisco”. O novo Papa assumiu o nome de Leão IV, sabendo-se que Leão XIII ficou famoso pela célebre “Rerum Novarum”, a magna carta social dos católicos. Um sinal? O que parece ser certo é que houve com o novo Papa uma inversão de rota relativamente à que ia sendo introduzida pelo Papa Francisco. A recuperação do Palácio Apostólico como residência papal é disso sinal, como também o são outros sinais, por exemplo, o crucifixo que traz ao peito, diferente do que o anterior pontífice exibia, de prata. Em geral, a recuperação da clássica simbologia papal. Parece pouco, mas na simbologia usada pelos papas muito se pode saber acerca das suas posições nas matérias fundamentais. As religiões, afinal, vivem disso mesmo, de sinais.

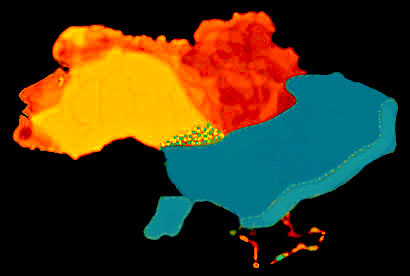

UCRÂNIA

Continua a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Fará 4 anos no próximo Fevereiro e julgo interessante lembrar que o senhor Putin pensava que numa semana se apoderaria deste país com 44 milhões de habitantes e com uma extensão equivalente à de França e da Alemanha juntas. Não se sabe como irá terminar, mas provavelmente alguns territórios passarão a ser russos. Não bastava a Putin ser a Rússia o maior país do mundo em extensão territorial, que ainda teve de roubar mais uns territórios à Ucrânia (embora se trate da conquista de um corredor directo russo para o Mar Negro). O que, todavia, se espera é que a guerra convencional em curso não evolua para a dimensão nuclear, como parece ser desejado por alguns lunáticos russos, como o senhor Karagánov ou o papagaio de serviço Medvedev. Entretanto, a posição do senhor Trump continua a ser, neste aspecto, muito ambígua, variando com o vento (e com os seus gigantescos interesses pessoais). Tal como em relação à Venezuela: primeiro era só o combate ao narcotráfico, agora é também a reivindicação do direito a controlar o petróleo venezuelano, não se sabendo se continua interessado em construir a famosa Riviera na Faixa de Gaza. Tudo coisas mais próprias de um programa televisivo como o “The Apprentice” do que de política internacional.

O NOBEL DA PAZ

O Nobel da Paz foi entregue este ano à líder oposicionista venezuelana María Corina Machado. A oposição liderada por ela, de acordo com fontes credíveis internacionais, ganhou as últimas eleições presidenciais. Ela sempre foi perseguida pelo regime de Maduro. Regime que está apoiado nos militares. Muitas fontes referem que as forças armadas venezuelanas têm dois mil generais e que os militares ocupam parte importante da administração do Estado. Este Nobel vem valorizar o papel das eleições no destino das democracias e tem como fundo implícito que a oposição venezuelana ganhou efectivamente as eleições. Tem, pois, também o valor de uma crítica ao regime de Maduro. Um regime que gere um país em situação de descalabro e de uma gigantesca emigração, cerca de 8 milhões de pessoas, 25% da população da Venezuela, por falta de condições para a sobrevivência, num país que tem, ao que parece, a maior reserva natural de petróleo do mundo, mas que se revelou incapaz de a explorar convenientemente. Isto bem o sabe o senhor Trump, que aspira, entre tantas outras coisas, ao Nobel da Paz e que quer tomar conta dessa imensa riqueza, como em parte acontecia (através da Standard Oil e da Mobil) antes da sua nacionalização.

CONCLUSÃO

Não são, pois, tempos grandiosos os que estamos a viver. E o que se espera é que 2026 não venha piorar o que já não está bem. É sempre bom lembrar que a Europa viveu no século XX duas guerras mundiais, com mais de 60 milhões de mortos, e um tenebroso período de 30 anos. Depois, seguiu-se um período de 80 anos de paz, avanço social e progresso. A União Europeia, dando sequência ao processo iniciado, depois da primeira grande guerra, com a “Sociedade das Nações”, foi uma resposta de paz a este período tão conturbado da história mundial e, em particular, da história da Europa. Não foi por acaso que se chamou, no início, em 1952, “Comunidade Europeia do Carvão e do Aço”. Mas agora está sob forte ataque, depois de ter conseguido avanços dignos de um registo especial na história da humanidade. A própria democracia, que regista ainda uma história muito curta, igual à do próprio sufrágio universal, encontra-se numa fase claramente regressiva. São menos as democracias do que os regimes autocráticos. E por isso mesmo a defesa dos ideais democráticos parece dever ser posta, de novo, no topo da agenda pública, sem deixarmos de reconhecer que a gestão das democracias (o mais difícil, justo e delicado dos regimes políticos) se revelou insuficiente, com os partidos da alternância a instalarem-se cómoda e displicentemente nos generosos braços do Estado, e que ela só pode ser defendida se colocarmos no topo da agenda aquelas a que Norberto Bobbio, em “O Futuro da Democracia”, chamou “promessas não cumpridas da democracia”: a soberania do indivíduo, o primado do interesse geral, a derrota das oligarquias, o alargamento do espaço democrático, a eliminação do poder invisível, a educação do cidadão. Pois o que agora temos perante nós é precisamente a desforra das corporações e das oligarquias sobre o indivíduo singular, o triunfo do poder invisível e sem “accountability”, a imposição do interesse privado sobre o interesse geral, a pós-verdade como intoxicação da informação e da educação do cidadão. É isto que é preciso derrotar nesta fase da história da democracia.

NOTA SOBRE AS PRESIDENCIAIS

Sobre o recentíssimo e gravíssimo episódio dos boletins de voto com candidatos (três) inseridos no boletim sem serem efectivamente candidatos, só há uma coisa a fazer: corrigir os boletins de voto, para que o cidadão não seja chamado a exercer a sua soberania sobre um documento falso. Não importa agora falar da incompetência de quem não soube prever os tempos de decisão e o respectivo calendário, pois há um valor superior que se sobrepõe a tudo: o da correcta relação entre o cidadão e o Estado, naquele que é o momento decisivo da renovação do contrato entre ambos. JAS@12-2025

NOVOS FRAGMENTOS (XXIV)

Para um Discurso sobre a Poesia

João de Almeida Santos

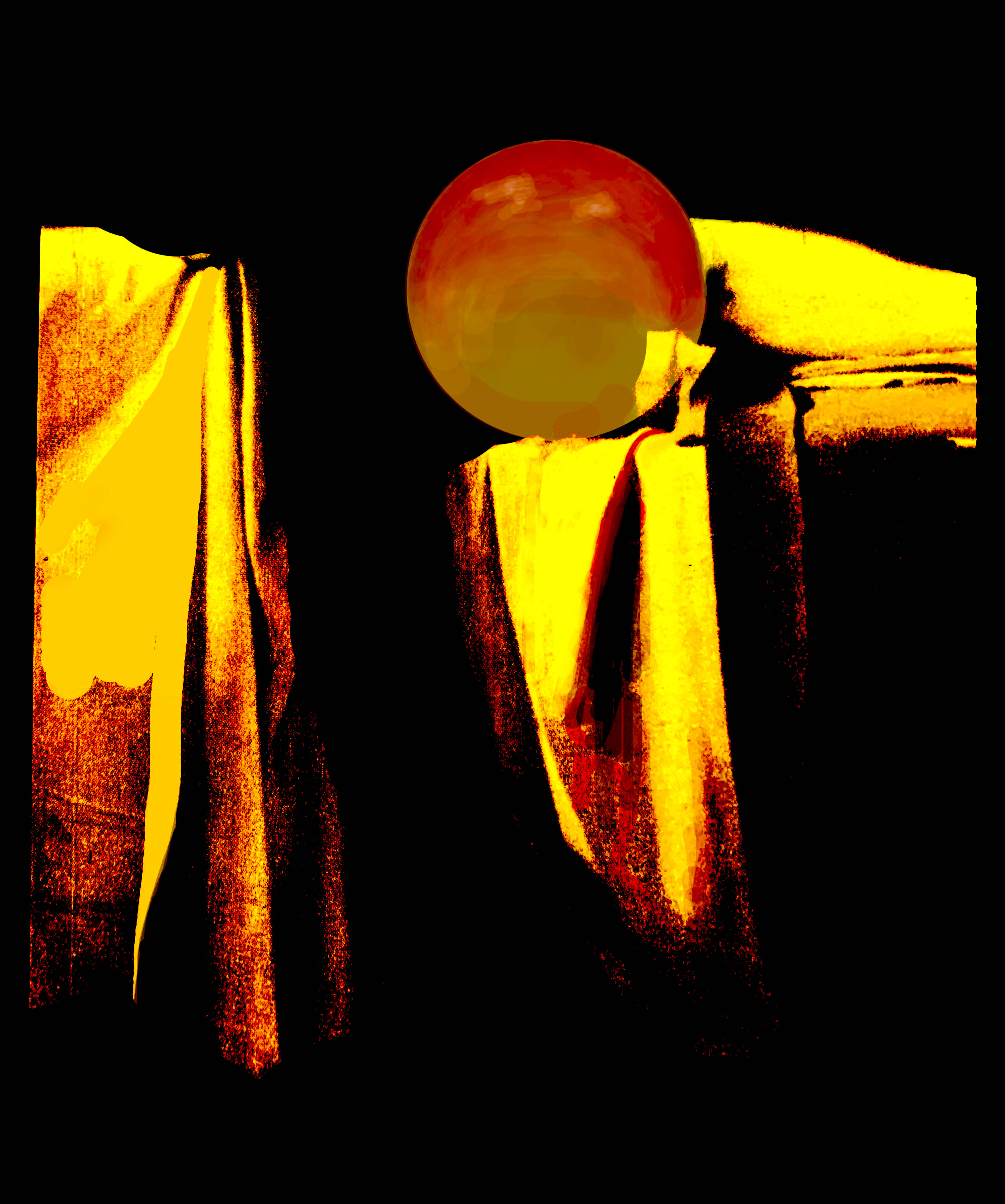

"Chakra". JAS 2025

1.

Nella mia poesia “Catarsi”, con l’illustrazione “Profilo di un Poeta”, si tratta, infatti, di un dialogo con chi non c’è più, rispondevo così ad una mia cara Amica fiorentina, Laura. Ma è anche un tentativo di far rinascere ciò che sembra perduto, ho aggiunto. Una voce inaudibile che diventa, sì, “musica nell’anima”, come diceva lei. Il miracolo della poesia.

2.

A ilustração do poema “Catarse” até poderia ter sido um rosto feminino, mas preferi o perfil de um poeta (que é vagamente o de quem escreve) porque é dele a catarse. A poesia tem sempre essa dimensão catártica, mas também se eleva sobre ela porque procura, na fase apolínea, aproximar-se do belo, quer através da cenografia e da coreografia semânticas quer através da música. A poesia também é um bailado de palavras em palco intangível que não precisa de uma orquestra exterior. A música reside nelas, nas palavras, que são notas musicais. É por isso que a poesia é difícil. O poeta não só é cenógrafo, coreógrafo e “narrador”, mas também é compositor. Tem de ter bom ouvido, glosando a Szymborska. Tem de ser polivalente, além de sentir, em si, o pulsar da (sua) vida. Depois tudo acontece no palco da poesia perante aqueles que a partilham.

3.

Purificação, mas também redenção – é o que acontece na poesia. O poeta precisa, para poetar, de movimento emocional directo ou do fervilhar intenso da memória afectiva. Inquietação. A poesia não existe sem ela. E sem ela, será mera retórica poética, mero virtuosismo linguístico, mero divertissement. A poesia é mais, é “pathos”. Começa assim e procede, depois, com o desenvolvimento espiritual, apolíneo. É então que acontece a purificação e a redenção. No fim, ela passa a ser partilhável, na semântica e na estética, na beleza, que, na poesia, é altamente performativa. Na poesia o “pathos” subsiste estilizado. Há sentido e há música. Há cenografia e coreografia nesse bailado de palavras.

4.

O milagre da poesia desenvolve-se no interior de um processo que começa no sentir e, depois, evolui para o plano espiritual, sem que haja um corte com a génese. O poema não é fuga (Szymborska), mas metabolização espiritual do sentimento, que persiste.

5.

A poesia é, pois, catártica. E a leveza é uma sua característica fundamental. A catarse acontece no processo de levitação (poética). A poesia acrescenta vida à vida, como, em geral, acontece com a arte. Ela, enquanto arte, tem vida própria e não tem uma função instrumental. É a inspiração que a sustenta. No momento da composição há como que um “corte” com aquilo que lhe está na origem porque entram no processo exigências estéticas próprias – é o momento apolíneo. Mas não é um corte propriamente dito, porque o “pathos” persiste. E também não é fuga. A dor prolonga-se no exercício poético. E no próprio processo compositivo até acontecem as dores do “parto”. Que são dores diferentes da que deram origem ao poema. Glosando Calvino, privação sofrida, levitação desejada. No fim, o poeta sente-se mais leve e mais livre. A dor transformou-se pela verbalização e pela estilização.

6.

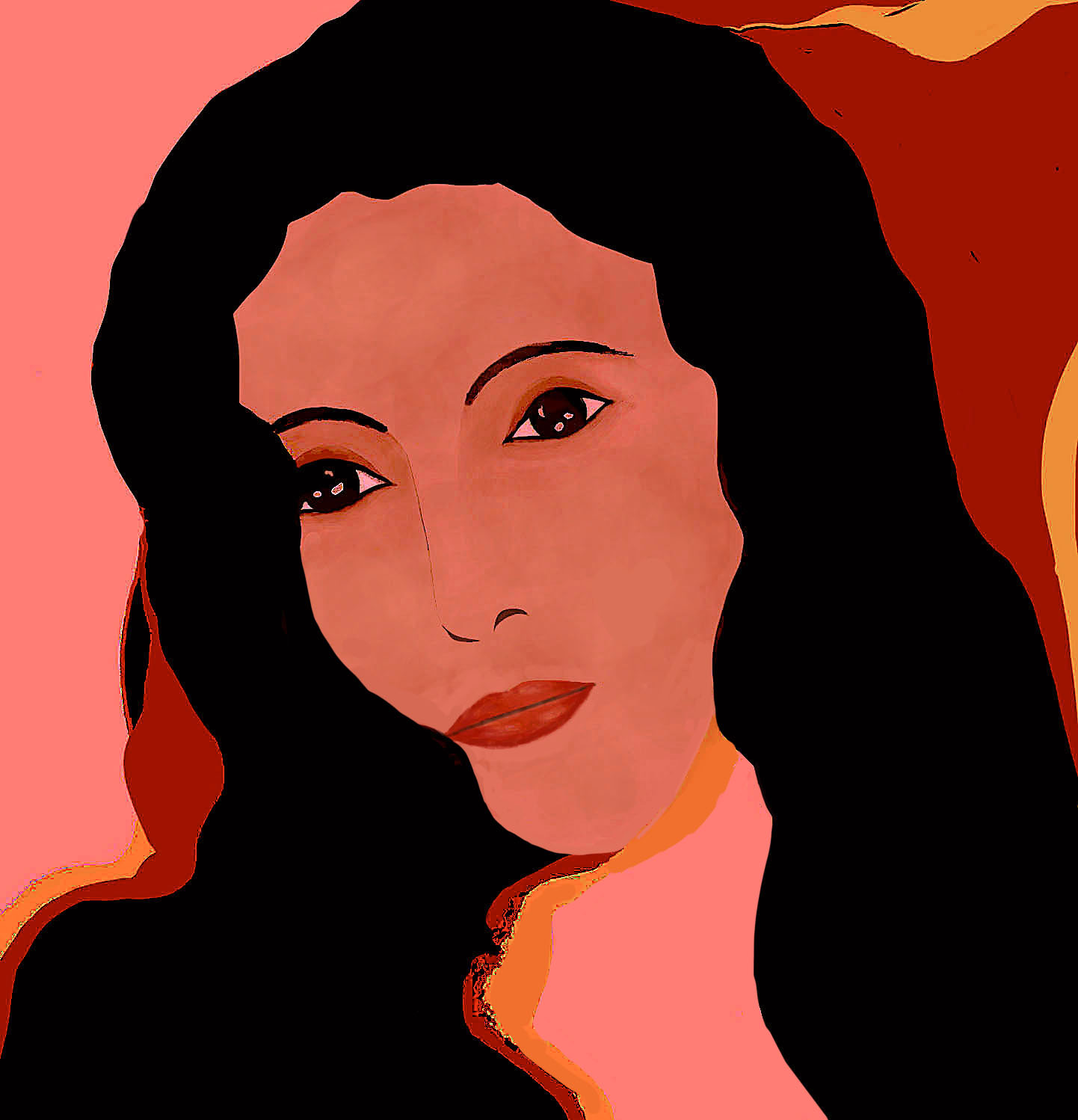

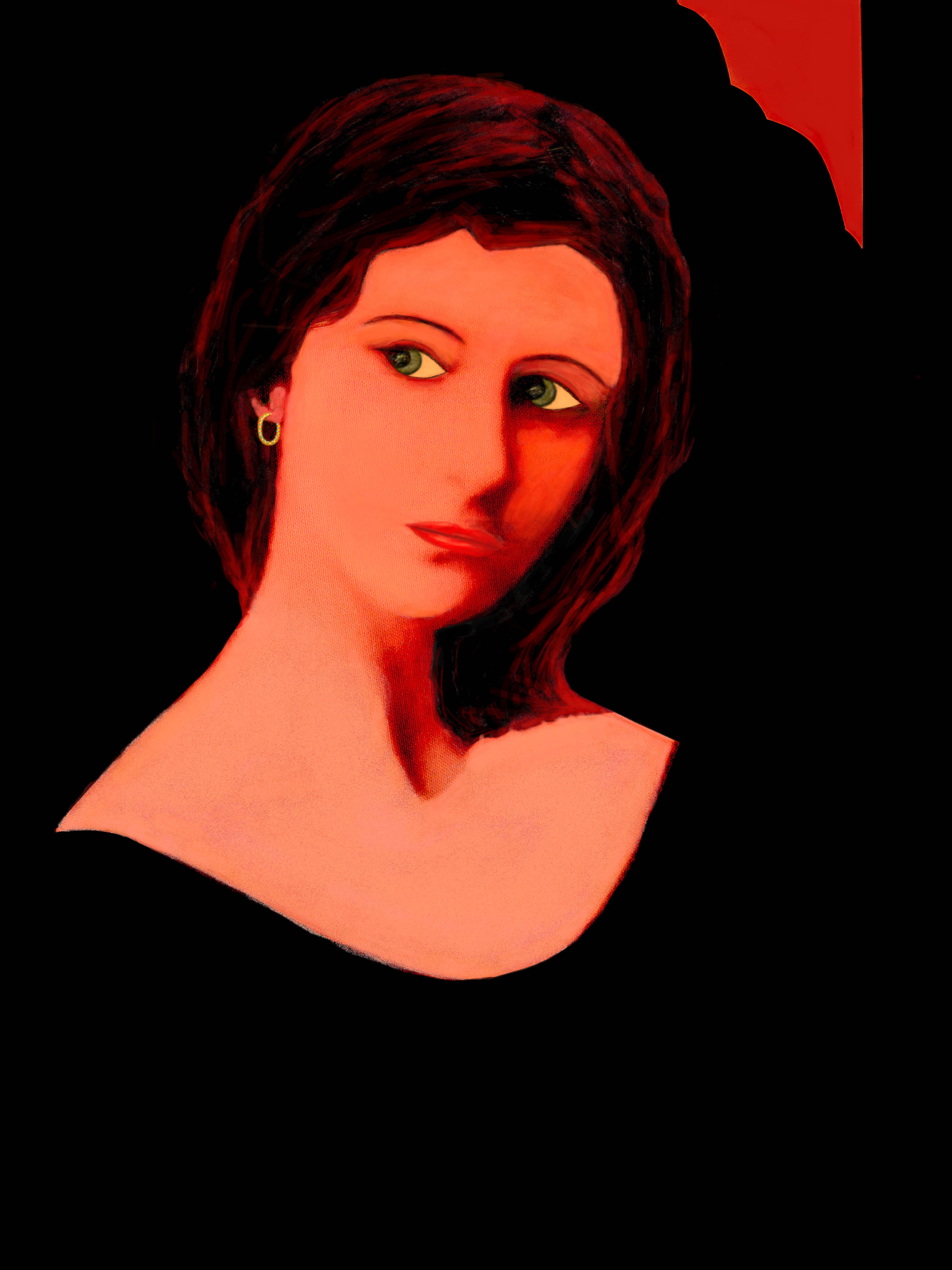

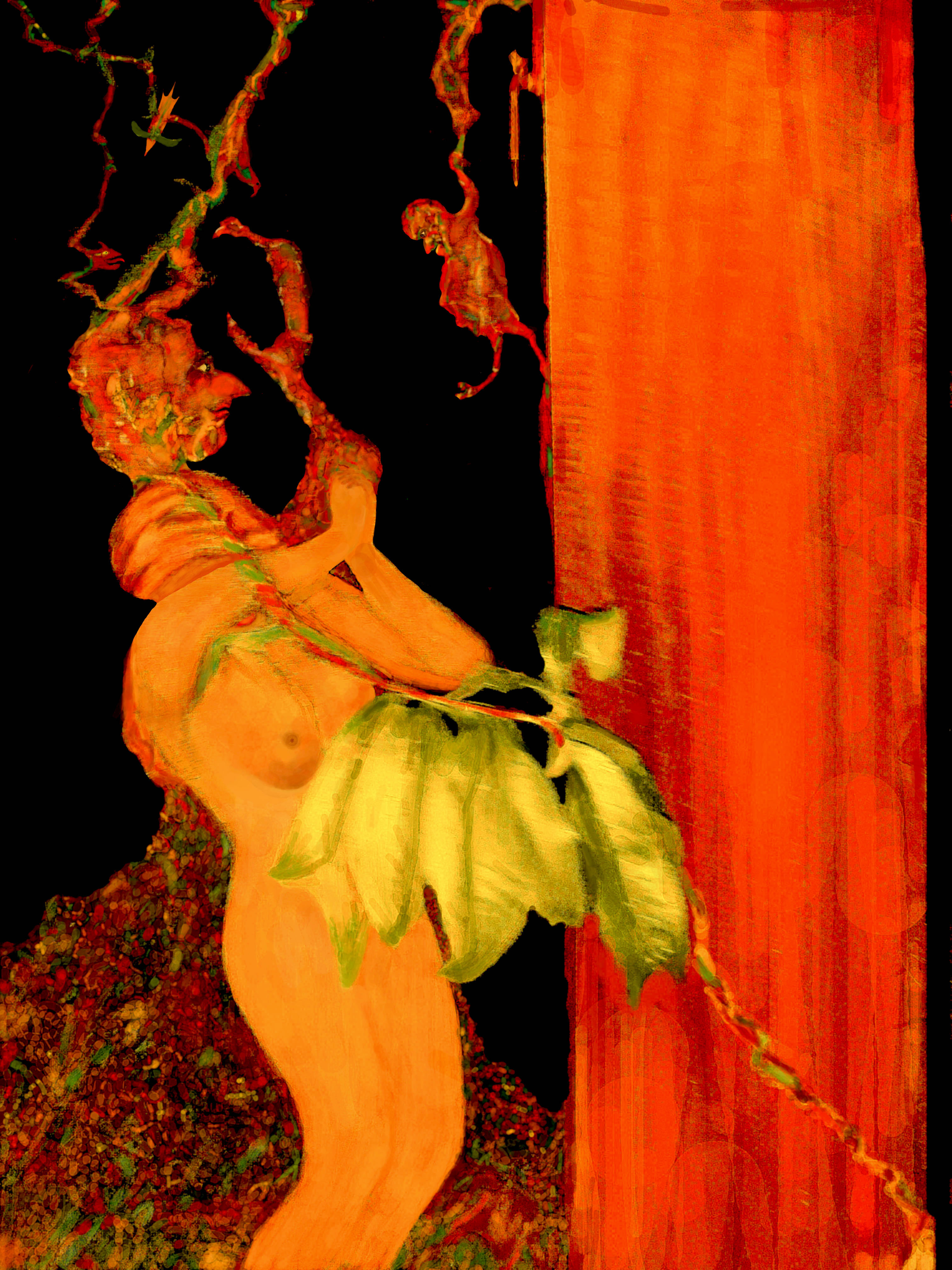

Paixão, amor, pulsão irresistível, tudo gerado por esses seios generosos a que se refere o poema “Os Seios” e que estão retratados na pintura, de minha autoria, “Mulher”. A presença remota dos seios maternos na fantasia do poeta? Tudo se mistura numa poética dos seios. Mulher fatal que se impôs à atenção do poeta? Não sei. Há no poema um pouco de tudo. Alusões e indefinição. A imagem ajuda. Sensualidade? Também, claro. O poeta terá visto algo que o fez estremecer – seios generosos que o fizeram regressar à infância? Ou lhe despertaram a libido a um ponto de não retorno? Uma autêntica fixação que o obrigou a recorrer à poesia para dela se libertar? O desejado, mas inacessível? Uma luz intensa que o encandeou? Há estímulos sensoriais que provocam estremecimento. E a arte em torno dos seios corresponde ao poder que eles exercem sobre a sensibilidade do poeta. Eu creio que este poema procura percorrer todo o espectro semântico que a beleza de uns seios pode gerar – da figura maternal à paixão sensual.

7.

“Em pose / De maternal / Sedução”, diz o poeta. E mais diz: “Criança perdida /No mundo, /Náufrago /Em alto mar… “. Mas também, “et pour cause”, intensa sensualidade nos seios daquela mulher (no referido poema). É a história de uma atracção fatal centrada nos seios de uma mulher. Tão importante que o poeta/pintor os pintou. Todos sabemos que os seios têm uma carga sensual profunda e remota porque aludem ao início da vida, ao momento maternal. É disso que o poema fala.

8.

O que diz Wislawa Szymborska:

- a) “Seria belo e justo se bastasse a força dos sentimentos para decidir do valor artístico da poesia. Se assim fosse teríamos a certeza de que Petrarca é uma nulidade em comparação com um rapazolas (…) perdido de amores, enquanto Petrarca conseguiu manter-se numa condição nervosa propícia para a invenção de belas metáforas”.

- b) “Cada poeta conserva em si a tentação de dizer tudo numa poesia”.

- d) “A poesia não é para eles (poetas) recriação e fuga da vida, mas a própria vida”.

- e) ”O poeta lírico escreve prevalecentemente sobre (a partir de) si próprio”

- f) “A poesia, apesar de se ocupar de temas eternos como o encanto da primavera ou a tristeza outonal, deve sempre fazê-lo como se fosse a primeira vez”.

- g) “Desde que o mundo é mundo, nunca houve um (poeta) que contasse as sílabas com os dedos. O poeta nasce com os ouvidos”.

- h) “A poesia (…) foi e será um jogo, e não há jogos sem regras”.

- i) “A melhor poesia é a que não tem título (…)”. “…em cada poesia o que conta verdadeiramente é a impressão de que aquelas palavras, e não outras, estiveram séculos à espera de se encontrarem e unirem numa totalidade indivisível”.

- j) “o talento não se limita à ‘inspiração’ ”.

- l) “Não há professores de poesia”

- m) “… também o poeta, se for um verdadeiro poeta, deve repetir continuamente a si próprio: ‘não sei’ ” (Szymborska, 2009: 973-995, 1000, 1040, 1043).

9.

Sublinho, destas frases, que constam da obra desta poetisa (Opere, Milano: Adelphi, 2009, 2.ª edição), as seguintes ideias:

- Não basta sentir para poetar. O passo seguinte é de natureza espiritual.

- O poeta tem a tentação de dizer tudo num só poema. Dizer tudo com o mínimo, como se as poucas palavras que usa chegassem ao palco poético pela primeira vez.

- A poesia não é recriação nem fuga da vida, mas a própria vida. O compromisso estético é com a vida.

- O poeta escreve (sobretudo) a partir da sua própria experiência, mas com pretensões de se elevar à universalidade e de provocar a partilha.

- Mesmo quando escreve sobre o mesmo o poeta deve sempre fazê-lo como se fosse a primeira vez.

- A poesia tem regras, mas não é prisioneira delas. Ela aspira sempre à reinvenção.

- O talento não se limita à inspiração – requer muito trabalho e paciência.

- Na poesia as palavras (finalmente) encontram-se numa unidade expressiva como se estivessem a esperar por isso há muito tempo.

- O poeta deve conservar-se sempre num estado de ignorância expectante.

O exercício poético deve observar estes princípios se quiser atingir resultados verdadeiramente poéticos. É isso que parece querer dizer a poetisa polaca Wislawa Szymborska, prémio Nobel da literatura, em 1996.

10.

Com Szymborska, mais um passo para chegar às variáveis que integram o processo poético, tal como eu o entendo, mas em boas companhias. JAS@12-2025

REFLEXÕES SOBRE A CRISE DA POLÍTICA

João de Almeida Santos

"S/Título" - JAS 2025

1.

GIAMBATTISTA VICO (1668-1744), um polivalente intelectual italiano, formulou na sua principal obra (Scienza Nuova, 1744)a teoria que viria a ser conhecida como a dos “corsi e ricorsi” que enquadra a evolução histórica das sociedades numa lógica cíclica entre fases progressivas e fases regressivas, sendo estas conhecidas como o regresso da barbárie, mas pior do que a barbárie originária. Lembrei-me de Vico quando decidi escrever este artigo sobre a crise da política porque considero que, infelizmente, estamos a viver precisamente uma fase regressiva da história contemporânea.

2.

Ou seja, as democracias representativas, que se foram impondo historicamente com o seu património de direitos, de liberdade, de pluralismo, de progressiva igualdade e de promoção pública de bens sociais (sobretudo no chamado mundo ocidental), entraram numa fase regressiva, dando lugar a uma retracção democrática que encontra expressão privilegiada na redução da política ao puro exercício do poder e deste ao exercício da força (militar, económica e tecnológica). O que se está a passar nos Estados Unidos, com a presidência Trump e o MAGA, é exemplar e dá uma ideia muito clara disto – soberanismo americano exacerbado e impositivo, ameaças de intervenção militar ou de anexação (Venezuela, Canadá, Gronelândia), imposição arbitrária de tarifas a todo o mundo, ataque directo à União Europeia no recente documento de estratégia de segurança nacional, xenofobia levada ao extremo e alinhamento político com os defensores de políticas autocráticas. Mas também o outro polo mais poderoso do mundo, o da China, se mantém com uma sólida ditadura, ao mesmo tempo que a Rússia de Putin se tem vindo a reforçar como Estado autocrático em clara contraposição com a tradição ocidental (a que, em parte, ela pertence), de resto, considerada pelo Kremlin e pelos seus ideólogos eslavófilos como estando em fase de progressiva decadência. E inimigo a abater.

3.

Depois, no outro polo do poder, a União Europeia, têm ganhado progressivo protagonismo as forças da direita radical, que já governam alguns países, que fazem parte dos governos de outros e que poderão vir, em breve, a conquistar o poder noutros ainda. Forças políticas que se inscrevem na lógica de um decisionismo político soberanista pouco compatível com a natureza da democracia representativa e com a lógica tendencialmente federal para que apontava a União Europeia, nas visões mais avançadas. Cito, a título de exemplo, em primeiro lugar, a Itália e a Hungria, em segundo lugar, a Suécia, a Finlândia, a Eslováquia e a Croácia e, finalmente, o Reino Unido e a França. Não é coisa de somenos.

4.